●胃もたれが続き、食後に胃が重く感じる

●胃の膨満感があり、食事をとるとすぐにお腹が張る

●少量の食事でもすぐに満腹になり、それ以上食べられなくなる

●みぞおちに痛みを感じ、空腹時や食後に強くなることがある

●胃のあたりに灼熱感を覚え、焼けるような感覚がする

●げっぷが頻繁に出て、食事の後や空腹時にも続く

●吐き気を感じ、特に食後に気持ち悪さが増すことがある

●食欲がわかず、食べたいと思っても食べられない

●食事量が減ることで体重が少しずつ減少する胃に不快感があり、ムカムカとした感じが続く

上記のような症状がある場合には、機能性ディスペプシアの疑いがあります。

機能性ディスペプシアは、若年層から高齢者まで幅広い年齢層に見られますが、特に20~40代の働き盛りの世代に多く、ストレス社会において大きな問題になっている病気となります。

些細な症状でもお気軽に札幌にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックまでご相談ください。

機能性ディスペプシア(FD:Functional Dyspepsia)は、慢性的な胃の不快感や痛みが続くにもかかわらず、内視鏡検査や血液検査で明確な異常が見つからない病気です。

機能性ディスペプシアは、胃の運動機能の異常や胃酸分泌の調節不良、自律神経の乱れなどが関与すると考えられており、特にストレスや食生活の影響を強く受けることが特徴と考えられています。

また、機能性ディスペプシアは「胃炎」や「胃潰瘍」と異なり、炎症や組織の損傷が見られないため、診断には症状の詳細な評価が必要となります。

機能性ディスペプシアは、若年層から高齢者まで幅広い年齢層に見られますが、特に20~40代の働き盛りの世代に多く、ストレス社会における生活習慣の乱れが関与していると考えられています。

一般的に、食事の影響を受けやすく、特定の食べ物を摂取すると症状が悪化することがありますが、明確な原因が分からず、慢性的に不快感が続くため、生活の質(QOL:Quality of Life)が大きく低下することが問題視されています。

機能性ディスペプシアの症状は、食後に胃の不快感を感じることと、空腹時や食後にみぞおちの痛みが現れるの二つが一般的と言われています。

「食後に胃の不快感を感じる」場合では、食後の胃もたれ、膨満感、少量の食事でもすぐに満腹になってしまう早期満腹感が特徴となります。これにより、十分な栄養を摂取できず、食事の楽しみが損なわれることがあります。

また、炭酸飲料や脂っこい食べ物を摂取すると、症状が悪化することが多く、患者の食生活に大きな影響を与えることが知られています。

「空腹時や食後にみぞおちの痛み」では、みぞおちの痛みや灼熱感が主な症状となり、特に空腹時や食後に痛みが強くなる傾向があります。胃酸の影響を受けやすいため、カフェインやアルコール、刺激の強い食べ物の摂取後に悪化することが多いです。

痛みが慢性的に続くことで、ストレスや不安を感じやすくなり、さらに症状が悪化する悪循環に陥ることも少なくありません。

さらに、げっぷ、吐き気、胃のむかつき、食欲不振などの症状が伴うことがあり、患者様ごとに症状の現れ方が異なります。また、長期間症状が続くと、食事を避けるようになり、結果的に体重減少や栄養不足に陥ることもあります。

機能性ディスペプシアは、単一の原因で発症するものではなく、複数の要因が複雑に絡み合って発症します。主な原因として、胃の運動機能障害、胃の知覚過敏、自律神経の乱れ、ピロリ菌感染、食生活の影響、精神的ストレスなどが挙げられます。

胃の運動機能障害は、食べたものが胃に長く留まり、スムーズに腸へ送り出されないことにより、胃もたれや膨満感を引き起こします。通常、食事後には胃の筋肉が適切に収縮し、食べ物を消化・排出する働きをしますが、機能性ディスペプシアの患者様では、この動きが鈍くなることがあります。

また、胃の知覚過敏も重要な要因の一つとなります。通常では問題にならない程度の胃の膨張や胃酸分泌が、過剰に刺激として感じられ、痛みや不快感を引き起こすことがあります。この過敏性は、自律神経の乱れとも関連があり、特にストレスが強いと症状が悪化しやすくなります。

食生活の影響も無視できません。脂っこい食べ物、刺激物(香辛料、カフェイン、アルコール)、炭酸飲料の摂取は、胃に負担をかけ、症状を悪化させる原因となります。

また、不規則な食生活や暴飲暴食も、胃の運動機能を低下させ、症状を長引かせる要因となるため、適切な食事管理が求められます。

精神的ストレスも機能性ディスペプシアの大きな原因の一つとなります。ストレスを感じると、自律神経のバランスが乱れ、胃酸の分泌が過剰になったり、逆に消化機能が低下したりすることがあります。

また、ストレスによって交感神経が優位になり、胃の動きが鈍くなることで、食後の胃もたれや膨満感が強くなります。このため、心理的な要因の改善も治療の重要なポイントとなります。

このように、機能性ディスペプシアは単なる胃の不調ではなく、食べ物を腸に移動する動きが上手くいっていない場合や胃酸の分泌が食事とマッチしていない場合、胃の痛みやむかつきなどの症状が出てきます。

治療には、生活習慣の改善、ストレス管理、薬物療法が必要であり、特に患者様のライフスタイルに合わせた個別の対策が求められます。

機能性ディスペプシアは胃内視鏡検査で明確な異常が見つからない病気ではありますが、症状が胃癌などと似ているため胃カメラ検査を実施させて頂く場合がございます。

また、機能性ディスペプシアに有効な薬があるのですが、その薬を処方するためには、先に胃カメラ検査を受けて頂く必要がございます。

胃カメラ検査は、内視鏡(カメラ付きの細長い管)を使って、食道、胃、十二指腸の内部を直接観察する検査です。

胃カメラ検査を通じて、胃の粘膜や食道、十二指腸の状態をリアルタイムで確認することができ、病変や異常を早期に発見するのに非常に有効となります。胃カメラ検査を受けることで機能性ディスペプシアに対する適切な治療を受けることができます。

【胃カメラ検査とは】

当院では、患者さんの負担を軽減するため、さまざまな工夫を行っています。

当院では年間2,000件以上の胃カメラ検査を実施しております。患者様に安心して胃カメラ検査を受けて頂けるようにひとり一人に最適な検査を実施させていただきます。

風邪をひいたときの診察で、舌の奥をヘラみたいなもので押されて「オエッ」となりそうな経験をしたことがあると思います。これを咽頭反射(いんとうはんしゃ)といいますが、口から内視鏡を入れる場合は、多少なりともこうした咽頭反射が起こります。

ところが、鼻から入れる場合は内視鏡が舌の根元に触れないので、ほとんど吐き気をもよおすことなく検査を受けることができます。

胃カメラ検査自体の時間は5〜10分程度で終了します。検査後の休憩時間を含めても、40分~1時間ほどで終了となります。

当院では鼻からの胃カメラ検査を実施しております。鼻から内視鏡を挿入することで嘔吐反射が少なく、楽に検査を受けていただけます

鼻から行うカメラのスコープは極細径スコープで、太さはわずか5.0-6.0mmで、今までの口から行う内視鏡スコープのおよそ半分の先端径による『経鼻内視鏡』です。更に鼻の中の屈曲に適したしなやかさがあり、無理なく検査を行うことができます。

また、鼻からの挿入が困難で、口からの検査に変更した場合でも、従来の胃カメラより細いため、検査による苦痛がかなり軽減されます。

口から内視鏡を入れると、口がふさがってしまうために検査中は話ができません。

しかし、鼻から入れる場合は口を自由に動かせますので、検査をしている医師と「痛くありませんか?」「はい、大丈夫です」というような会話ができます。

気になったことをその場で確認できるので、安心して検査を受けられます。

鼻からの内視鏡では、薬を鼻腔(びくう)へスプレーをして鼻を通りやすくし、また局部麻酔を行いますが、鼻の中に注射するようなことはありません。麻酔に用いる薬が少量であるため、体への負担も少なく、検査終了後30-60分で水を飲んだり食事をしたり、車を運転することもできます。

胃カメラ検査中の不快感を軽減するために、鎮静剤の使用が可能となります。意識がぼんやりとした状態で検査を受けることができるため、リラックスして検査を受けられます。ご希望の方はお気軽にご相談ください。

機能性ディスペプシアは、胃の内部に明らかな異常がないにもかかわらず、慢性的な胃の不快感や痛みが続く病気です。

主な症状として、胃もたれ、膨満感、早期満腹感、みぞおちの痛みや灼熱感などがあり、食後や空腹時に悪化することがあります。

原因は完全には解明されていませんが、胃の運動機能の低下、胃酸の分泌異常、ストレス、自律神経の乱れなどが関与すると考えられています。

治療には、食生活の改善、ストレス管理、薬物療法が用いられ、患者の症状に応じた対策が必要となります。

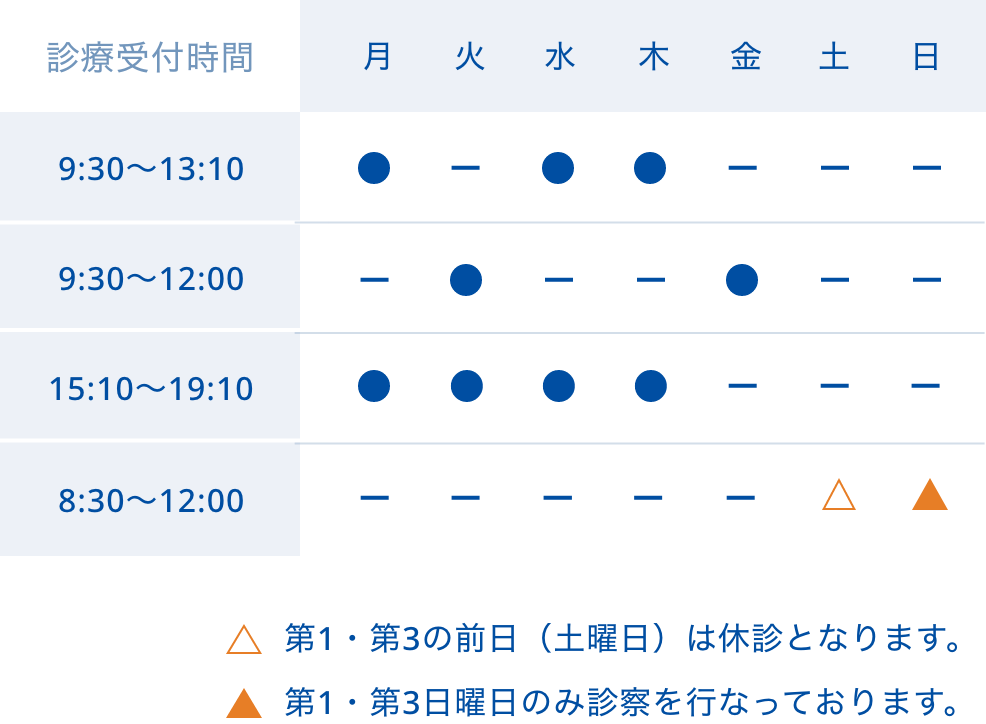

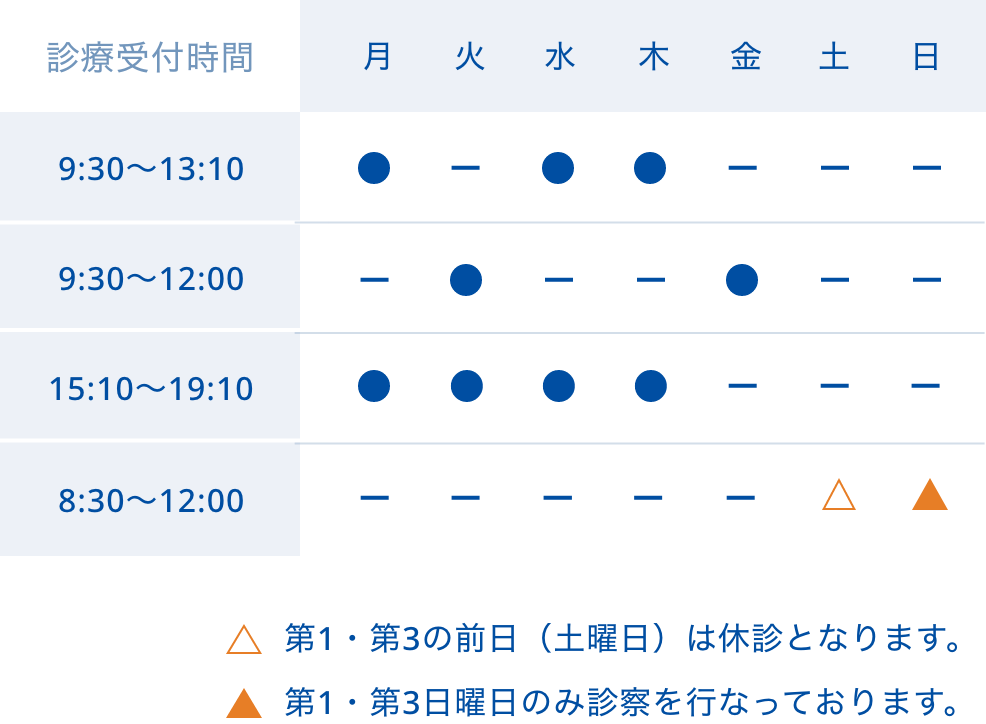

当院では、経験豊富な医師による機能性ディスペプシアに関するご相談を実施しております。ホームページまたはお電話にて診察のご予約が可能となります。

些細な症状でも北海道札幌市中央区北7条西5丁目7−6 札幌北スカイビル 4階にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックまでお気軽にご相談ください。(電話:011-700-1110)

がんで亡くなる人をゼロにしたい

早期発見できれば完治できる可能性が高いと言われる胃がん・大腸がん。それなのにがんで亡くなる方が年々増えています。1人でも多くの方に検査を受けていただくことで、がんで亡くなってしまう方を減らせるはず。胃がんや大腸がんで亡くなる方を、本当に・・ゼロにしたいと思っているのです。大腸内視鏡検査で辛い思いをしたことがある人も、初めて検査を受けられる方も安心して当院に来ていただければと思います。まずはどうぞお気軽に、相談だけでもしてみてください。

【所属学会・資格】

● 日本外科学会認定医

● 内痔核4段階注射認定医

● 日本外科学会

● 日本臨床外科学会

● 日本消化器病学会

● 日本大腸肛門病学会

● 日本消化器内視鏡学会

● 日本消化器がん検診学会