当院では内視鏡技術を磨き続けて20年以上の内視鏡医師がげっぷの診断および検査を実施しております。患者様の状態にあわせて適切なげっぷの治療方法をご提案させていただきます。

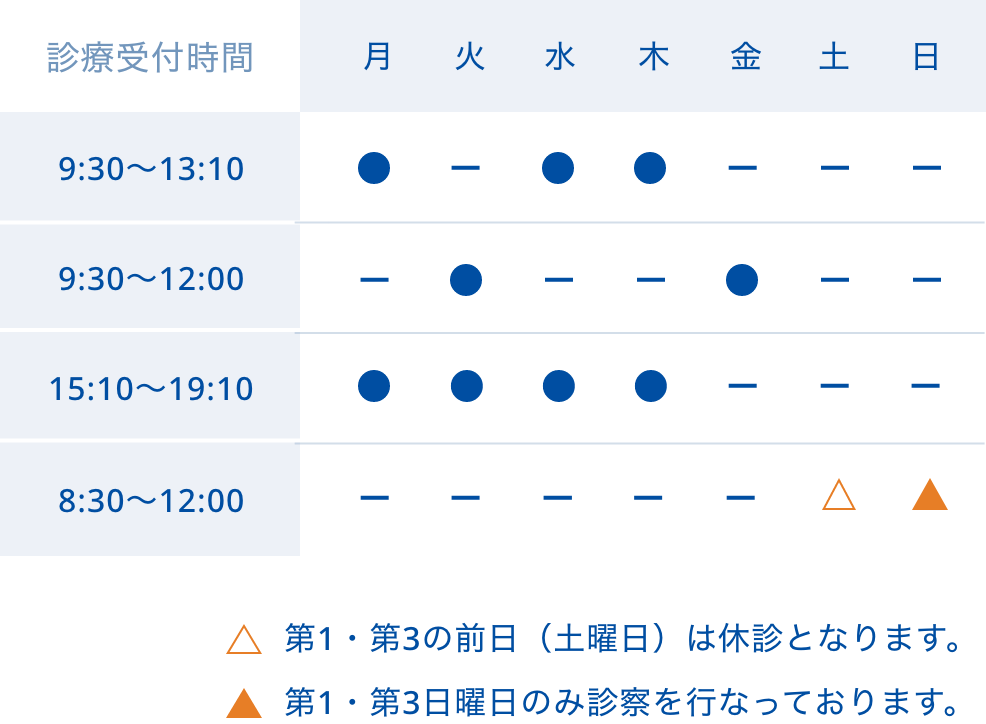

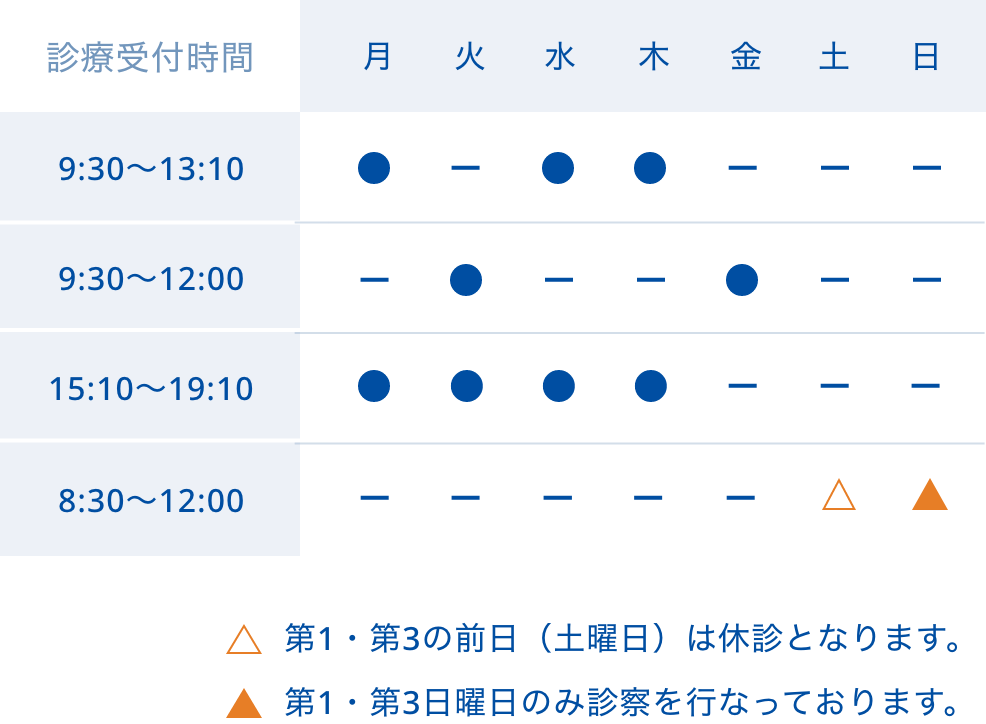

げっぷ以外でも、胃カメラ検査・胃内視鏡検査・胸焼け・胃もたれ・胃酸の逆流・胃がん・逆流性食道炎・胃潰瘍・ピロリ菌・胃炎などでお悩みの方は札幌市北区にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックまでお気軽にご相談ください。

質問を押していただくと、その質問内容の回答が下に表示されます。

げっぷとは、胃や食道にたまった空気やガスが口から排出される現象を指します。

食事のときに飲み込んだ空気や、胃の中で発生したガスが原因で起こる生理的な反応であり、誰にでも見られるものです。

しかし、頻繁に出る・不快感を伴う・胸やけや呑酸を伴う場合には、逆流性食道炎や胃炎などの病気が隠れていることがあります。

一時的なげっぷは問題になりませんが、繰り返し強く出る場合には消化器の病気が背景にあることがあります。

代表的なのは逆流性食道炎や胃炎、胃潰瘍、食道裂孔ヘルニアなどです。また、ストレスや自律神経の乱れが関係することもあります。

げっぷが続くと胃酸逆流による胸やけやのどの違和感が伴いやすいため、注意が必要です。

最も多いのは食事中に空気を多く飲み込む「嚥下空気症」です。早食い、炭酸飲料、ガムを噛む習慣などで空気を飲み込みやすくなります。

また、胃酸逆流や胃の運動低下でもげっぷが起こります。肥満、喫煙、アルコール、ストレス、さらには胃潰瘍や機能性ディスペプシアなど消化器疾患が背景にあることもあります。

単純なげっぷだけであれば一時的な違和感程度ですが、胸やけ、呑酸、胃もたれ、みぞおちの痛み、のどの詰まり感などを伴う場合には消化器疾患が疑われます。

特に、吐き気や体重減少、黒色便、強い腹痛を伴う場合には早急な受診が必要となります。

げっぷが多いのは、ただの空気の問題と思われがちですが、背景に消化器疾患が隠れていることもあるため注意が必要となります。

長期間げっぷが続く場合には、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)によってげっぷの原因を調べることが重要です。

胃カメラ検査は、胃や食道の炎症、潰瘍、腫瘍の有無を直接確認でき、逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニアの有無も評価可能な検査です。

げっぷの症状が長引く場合や他の消化器症状を伴う場合には、消化器内科で精密検査を受けるようにしましょう。

げっぷの治療は原因によって異なります。

胃酸の逆流が関係していれば、プロトンポンプ阻害薬(PPI)やP-CABなど胃酸を抑える薬が用いられます。

空気の飲み込みが主因であれば、食習慣の改善や行動療法が必要となります。

また、機能性ディスペプシアやストレスが背景にある場合には、胃腸の運動を整える薬や抗不安薬が用いられることもあります。

げっぷを防ぐためには、空気を多く飲み込まないようにする工夫が重要となります。

早食いや大食いを避け、炭酸飲料やビールを控えめにすることも効果的と言われています。ガムや飴を長時間噛む習慣もげっぷを増やすため注意が必要です。

消化の良い食事を少量ずつ取り、食後すぐ横にならないことから気をつけていきましょう。

げっぷそのものががんのサインとは限りませんが、胃がんや食道がんの一症状として現れることがあります。

特に、げっぷに加えて食欲不振、体重減少、吐血や黒色便などを伴う場合には注意が必要です。

たかが”げっぷ”と放置せず、症状が続く場合は早めに胃カメラでの検査を受けることが大切です。

強いストレスは自律神経のバランスを乱し、胃酸分泌や胃の動きを変化させます。その結果、げっぷが増えたり胸やけが悪化したりすることがあります。

特に「無意識に空気を飲み込む癖(呑気症)」はストレスと関連が深いとされます。ストレスを減らし、リラックスする時間を確保することも症状改善につながります。

再発を防ぐには生活習慣の見直しが欠かせません。

ゆっくりよく噛んで食べる、炭酸やアルコールを控える、腹八分目を心がけることが重要です。肥満の改善や禁煙も有効となります。

さらに、ストレスを溜めすぎないこと、睡眠をしっかりとることもげっぷの予防に役立ちます。

げっぷが続く方は、定期的に消化器内科を受診し、必要に応じて胃カメラ検査で経過を確認するようにしましょう。

当院では内視鏡技術を磨き続けて20年以上の内視鏡医師がげっぷの診断および検査を実施しております。患者様の状態にあわせて適切なげっぷの治療方法をご提案させていただきます。

げっぷ以外でも、胃カメラ検査・胃内視鏡検査・胸焼け・胃もたれ・胃酸の逆流・胃がん・逆流性食道炎・胃潰瘍・ピロリ菌・胃炎などでお悩みの方は札幌市北区にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックまでお気軽にご相談ください。