上記タブを押していただきますと、その内容の質問・回答が下記に表示されます。

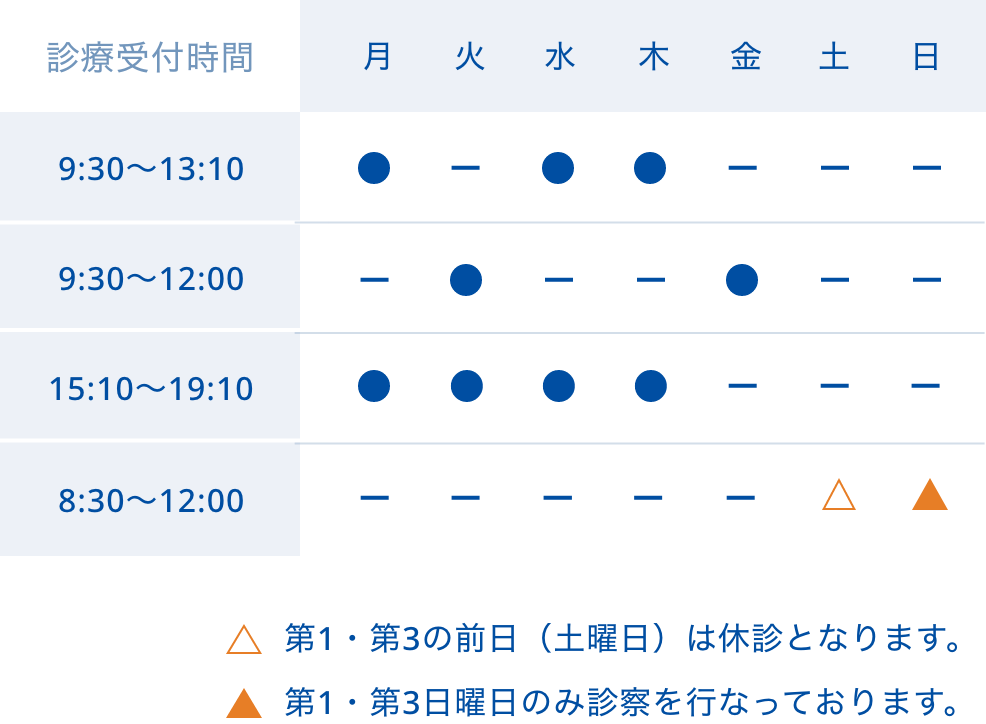

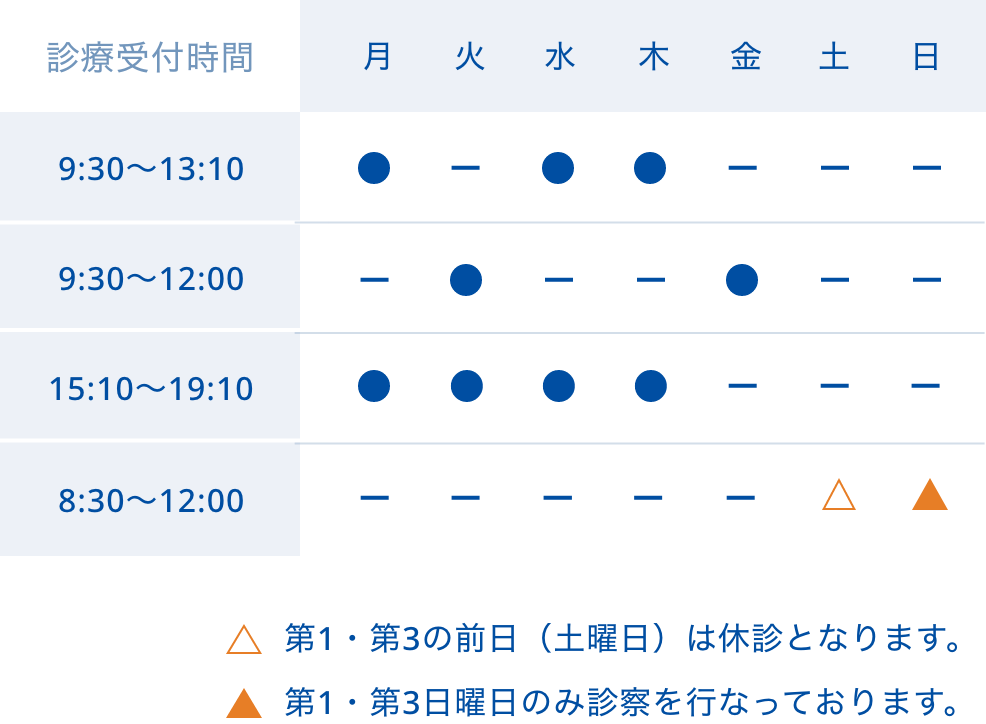

曜日ごとに診察時間が異なりますのでご注意ください。

【月曜日、水曜日、木曜日】9時30分~13時10分 / 15時10分~19時10分

【火曜日】9時30分~12時 / 15時10分~19時10分

【金曜日】9時30分~12時まで

【土曜日】8時30分~12時まで(※第1・第3日曜日の前日は休診となります。)

【日曜日】8時30分~12時まで(※第1・第3日曜日のみ診療を行っております。)

※初診の方は診察時間終了の30分前までにはご来院ください。

※祝祭日およびお盆期間、年末年始は休診となります。別途、ホームページと院内掲示にてご案内しておりますのでご確認ください。

2024年6月5日からWEB予約が可能になりました。下記のリンクからご予約いただけます。

事前予約なしに検査を行うことはできません。

検査の前に一度受診していただく必要があり、即日に検査を行うことはできません。まずは当院までお電話ください。

初診の場合は、診察時間終了の30分前までに受付をお済ませください。

また、保険証を必ずお持ちください。

保険証を持参されなかった場合は保険診療として取り扱うことができず、費用は全額自己負担となります。

保険証のコピーもお取り扱いしておりませんので、ご注意ください(自費診療扱いとなり、10割負担となります)。

診療保険機関により月初めに保険証の確認が義務づけられております。月変わりの初回にも必ず保険証をお持ちください。

※現在、他の医院や病院から処方されているお薬がある方は、お薬の名前が分かるものをお持ちください。

毎月必要です。月が変わった初回受診時には、必ず保険証をご持参ください。

また保険証が変更となった場合には、当院にお早めにお知らせください。

恐れ入りますが、当院には駐車場がございません。

近隣に有料駐車場がございますのでそちらをご利用ください。なお駐車料金は全額、患者さまのご負担になります。

当院では処方箋をお出ししておりますので、処方箋調剤薬局にてお薬をお受け取りください。

最寄りの薬局は当院ビルの上階にございます。初めてご来院の方には薬局の案内用紙をお渡ししておりますので参照ください。

もちろん自宅近隣や馴染みの薬局、掛かり付け薬局でお薬をお受け取りいただいても問題ございません。

1回払いのみ、対応しております。

妊娠中の方は投薬が難しい場合が多くございます。

そのため、産科や総合病院を受診いただくことをお願いしております。

授乳中の方は投薬が難しい場合が多くございます。

そのため、産科や総合病院を受診いただくことをお願いしております。

歯ぐきや舌などの診療は当院では対応できません。

耳鼻咽喉科、もしくは歯科を受診してください。

事前に紹介状(診療情報提供書)をいただくと、これまでの症状や経過をしっかりと把握することができるため対応がスムーズです。

しかしながら、もうその病院を受診したくないというお気持ちや、その他ご事情により紹介状のご準備が難しい場合には、服用されているお薬の内容がわかるお薬手帳や処方箋、検査結果のコピーなどをご持参ください。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の粘膜にすみつく細菌の一種です。

強い胃酸の中でも生きられる特徴があり、慢性的な胃炎や胃・十二指腸潰瘍、胃がんの発症に深く関係していることが知られています。

多くは幼少期に感染すると考えられており、感染していても自覚症状がないまま経過する方も少なくありません。

しかし、長年感染が続くことで胃粘膜の炎症が進行し、将来的な胃がんのリスクが高まるため、正確な検査と適切な対応が重要となります。

ピロリ菌に感染していても、初期にはほとんど症状が出ないことが多いです。

一方で、慢性的な胃炎が進行すると、胃もたれ、胃の痛み、胸やけ、食欲不振などの症状が現れることがあります。

また、胃・十二指腸潰瘍を発症すると、みぞおちの痛みや黒色便、吐き気などがみられることもあります。

症状の有無にかかわらず、ピロリ菌感染が確認された場合は医師と相談のうえ、ピロリ菌除菌治療を検討することが大切です。

ピロリ菌の検査には、呼気検査、血液検査、便検査、胃カメラによる検査などがあります。

特に除菌判定には、尿素呼気試験が高い精度を持つ検査として広く行われています。

※先に胃カメラ検査を行った場合のみピロリ菌検査が保険適応となります。

(当院では、自由診療で尿素呼気試験は可能となりますが、ピロリ菌の除菌治療に関しては胃カメラ検査が必須となります。したがって、自由診療での除菌治療は行っておりません。)

胃カメラ検査では、胃粘膜の状態を直接確認しながら組織を採取して調べることも可能です。患者様の症状や状況に応じて、適切な検査方法が選択されます。

ピロリ菌の除菌治療は、胃酸を抑える薬と2種類の抗生物質を1週間程度内服する治療となります。

先に、胃カメラ検査を受けた場合には、ピロリ菌検査とピロリ菌除菌を保険診療で行うことが可能となります。そのため、医師の指示に従って正しくピロリ菌除菌を受けるようにしましょう。

また、ピロリ菌の除菌薬は飲み忘れがあると除菌率が下がるため、決められた期間しっかり内服することが重要となります。

当院では、初回のピロリ菌除菌治療にてタケキャブ(ボノプラザン)を使用しております。

その場合には、約92%の除菌成功率となります。

しかし、抗生物質への耐性などにより除菌がうまくいかない場合、薬の種類を変更した二次除菌治療を行います。

二次除菌治療では、9割以上の方が除菌に成功すると言われています。

除菌治療後には、必ず除菌判定検査を受け、治療が成功しているかを確認することも大切となります。

除菌治療中には、下痢、軟便、味覚異常、腹部の違和感、逆流性食道炎などの副作用がみられることがあります。

多くの場合は軽度で、一時的なものですが、症状が強い場合には医師へ相談することが重要です。

また、ピロリ菌除菌薬の影響で腸内環境が乱れることもあるため、体調の変化に注意しながら治療を進めていくことが重要となります。

ピロリ菌を除菌することで、胃がんの発症リスクは大きく低下するとされています。

しかし、除菌後もすでに生じた胃粘膜の変化が完全に元に戻るわけではありません。

そのため、特に萎縮性胃炎がある方や高齢の方では、除菌後も定期的な胃カメラ検査を受けることが推奨されています。

ピロリ菌除菌はあくまで予防の一つであり、継続的な経過観察が重要となります。

除菌後は、除菌判定検査を必ず受けることが重要となります。また、除菌後しばらくは胃の不調を感じることもありますが、多くは時間とともに落ち着きます。

除菌に成功した後も、暴飲暴食を避け、胃にやさしい食生活を心がけることが大切となります。

定期的な胃の検査を継続することで、胃の健康を長期的に守ることにもつながります。

はい、同居家族にピロリ菌感染が確認されている場合、幼少期に感染している可能性があるため、ピロリ菌検査を検討する価値があります。

特に親が感染している場合、子どもも感染しているケースがみられます。

また、幼少期に井戸水などを飲用されている場合には、兄弟姉妹でも同じ水を飲んでいる可能性があるため、ピロリ菌に感染していることが多いと思われます。

そのため、胃に症状がなくても、将来の胃の病気予防の観点から、一度胃カメラ検査とピロリ菌検査を受けておくようにしましょう。

ピロリ菌感染が確認された方は、除菌治療が必要となります。

特に胃炎、胃・十二指腸潰瘍の既往がある方、胃がんの家族歴がある方、健康診断で胃の異常を指摘された方は、ピロリ菌感染の疑いがありますので、ピロリ菌検査を行い、陽性の場合には早めの除菌が重要となります。

症状がない場合でも、将来の胃がんを予防するために、医師と相談のうえピロリ菌除菌治療を検討してください。

体重減少とは、特別なダイエットや運動量の増加をしていないにもかかわらず、体重が意図せず減っていく状態を指します。

一時的な体調不良や食欲低下による軽度の体重変動は珍しくありませんが、短期間で数kg以上の体重が減少した場合や、徐々に減り続けている場合には注意が必要となります。

体重減少には、消化器系の病気をはじめ、内分泌疾患、感染症、悪性疾患など、さまざまな病気が背景に隠れていることがあります。

特に食事量が変わっていないのに体重が減る場合は、体からの重要なサインと考えられます。

体重減少を放置することはおすすめできません。

原因が一時的なストレスや体調不良であれば自然に改善することもありますが、消化管の病気やがん、甲状腺疾患などが原因の場合、早期対応が重要となります。

体重減少は症状が進行してから現れることも多く、気づいた時には病気が進んでいるケースもあります。

特に、食欲不振、腹痛、下痢、血便、発熱、全身のだるさなどを伴う場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

体重減少の原因は多岐にわたります。消化器内科の領域では、胃や大腸の病気、慢性的な下痢、吸収不良、炎症性腸疾患などが関係することがあります。

また、甲状腺機能亢進症などのホルモン異常、糖尿病、感染症、うつ病などの精神的要因、さらには悪性腫瘍が原因となる場合もあります。

食事量が減っていないにもかかわらず体重が減る場合や、体重減少が続く場合は、複数の要因を考慮した検査が必要となります。

体重減少に伴って、食欲不振、疲れやすさ、全身のだるさ、腹部の不快感、下痢や便秘などの消化器症状が現れることがあります。

また、貧血による息切れやめまい、発熱、夜間の発汗などを伴うこともあります。

これらの症状は原因となる病気によって異なりますが、体重減少が他の症状と同時にみられる場合は、より詳しい検査が必要となることがあります。

はい、体重減少は消化器系の病気と深く関係していることがあります。

胃炎や胃潰瘍、胃がん、大腸ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患などでは、食欲低下や栄養吸収の低下により体重が減少することがあります。

特に大腸がんや進行した消化器疾患では、初期には自覚症状が少なく、体重減少が最初のサインとなることもあります。

そのため、原因不明の体重減少が続く場合には、大腸カメラや胃カメラなどの検査が重要となります。

体重減少の原因を調べるためには、問診や診察に加えて、血液検査、尿検査、画像検査、内視鏡検査などを組み合わせて行います。

消化器症状を伴う場合には、胃カメラや大腸カメラによって消化管の状態を直接確認することが有効です。これにより、炎症やポリープ、がんなどの有無を詳しく調べることができます。

検査結果をもとに原因を特定し、適切な治療につなげることが重要となります。

明確な原因がないまま1年以内で体重の5kg以上が減少した場合や、数か月にわたり体重減少が続いている場合は、受診を検討する目安となります。

また、血便、腹痛、下痢、食欲不振、発熱などの症状を伴う場合は、早めの受診が推奨されます。

年齢を重ねるにつれて体重減少の背景に病気が隠れている可能性も高くなるため、自己判断せず医師に相談するようにしましょう。

体重減少を防ぐためには、まず規則正しい食生活と十分な栄養摂取が基本となります。

しかし、無理に食事量を増やすのではなく、体調に合わせてバランスのよい食事を心がけるようにしましょう。

また、体重の変化を定期的に記録し、少しの変化にも気づけるようにすることが早期発見につながります。

原因不明の体重減少がみられる場合には、生活習慣の見直しだけでなく、医療機関で内視鏡検査を受けるようにしましょう。

アニサキス症は、サバやイカ、サケ、カツオなどの生魚や加熱が不十分な魚介類に寄生する「アニサキス」という寄生虫が人の消化管に入り、感染することで起こる病気です。

感染すると主に胃や腸に炎症を引き起こし、強い腹痛や吐き気、嘔吐などの症状が現れます。

感染後、数時間から十数時間以内に症状が急に出ることが多く、夜間や休日に発症することも少なくありません。

日本では刺身や寿司、しめ鯖、イカそうめんなど生食文化が根強いため、近年も報告例が多く見られます。感染予防には、十分な加熱や冷凍処理が有効であり、日常的な食習慣の見直しが重要となります。

また、軽症で自然に症状が治まる場合もありますが、胃や腸に寄生している場合は医療機関での迅速な対応が症状の軽減や合併症防止となります。

典型的な症状は突然の激しい腹痛で、特に胃の上部やみぞおちに強い痛みが出ることが多いです。

痛みは食後数時間で急に起こることが多く、痛みの種類は刺すような鋭い痛みや、圧迫されるような鈍痛などさまざまです。

さらに、吐き気や嘔吐、腹部の張り感、下痢、まれに発熱を伴うこともあります。

痛みの強さや出現部位は、寄生虫が胃にいるか腸にいるかによって異なり、腸に寄生した場合は下腹部や右下腹部に痛みが出ることがあります。

症状が似ている病気として食中毒や急性胃腸炎もあるため、症状だけで自己判断するのは危険です。

生魚を食べた後に急な腹痛や吐き気が出た場合は、早めに医療機関を受診することが重要となります。

アニサキス症は、生の魚や加熱が不十分な魚介類を食べることによって感染します。

寄生虫は魚の筋肉や内臓に潜んでおり、十分な加熱や冷凍処理を行わないと人の消化管に入り、症状を引き起こします。

特にサバ、イカ、サケ、カツオなどは感染率が高いと知られており、刺身やしめ鯖、イカの刺身などでの感染が多く報告されています。

また、調理過程での内臓の取り扱いや衛生管理が不十分だと、感染リスクが高まることがあります。

予防のためには、家庭や飲食店で魚を扱う際には十分な加熱や冷凍処理を行い、生食の際は信頼できる業者の魚を選ぶことが大切です。

軽症の場合、体内でアニサキスが死ぬことで症状が自然に軽快することもあります。

しかし、症状が強い場合や胃や腸に寄生している場合は、自然治癒を待つのは危険です。

放置すると、痛みが長引くことに加えて、腸に炎症や潰瘍が生じる場合があります。

そのため、症状が出た場合は自己判断せずに速やかに医療機関で診察を受け、必要に応じて胃内視鏡による除去や適切な治療を受けることが推奨されます。

アニサキス症の診断は、症状の発現時間や食事履歴、腹痛の特徴などをもとに行われます。

胃に寄生している場合は、胃カメラ(上部内視鏡)でアニサキスを直接確認でき、同時に除去することも可能です。

腸に寄生している場合は、CT検査や超音波検査、血液検査などを組み合わせて診断することがあります。

診断が早ければ早いほど、症状の悪化を防ぐことができ、合併症のリスクも減らすことができます。

特に生魚を食べた直後に突然の腹痛が出た場合は、症状の軽重に関わらず速やかに医療機関を受診することが重要です。

胃に寄生している場合は、胃内視鏡検査でアニサキスを直接取り除くことが最も効果的といわれています。

除去後は痛みが急速に軽減することが多く、入院せずに治療が完了するケースもあります。

治療方針は症状の程度や寄生部位によって異なるため、自己判断せず医師の診察を受けることが不可欠となります。

症状の早期改善と合併症予防のため、適切な治療を受けることが重要です。

はい、アニサキス症は再感染する可能性があります。感染源は生の魚介類であるため、同じ食習慣を続けると再度感染することがあります。

予防のためには、生魚を食べる際に十分な加熱や冷凍処理を行うことが最も効果的となります。

また、リスクの高い魚を食べる際は、信頼できる鮮魚店や飲食店を選ぶことが大切です。再感染を防ぐためには、食事の管理や調理方法の工夫、衛生的な取り扱いが欠かせません。

妊娠中の生魚の摂取は避けることが推奨されます。アニサキス症だけでなく、細菌性食中毒や他の寄生虫感染のリスクもあるため、加熱済みの魚や冷凍処理済みの魚を選ぶことが安全です。

特に妊娠初期は感染による発熱や激しい腹痛が母体や胎児に影響を与える可能性があるため注意が必要です。

妊娠中は安全を第一に考え、加熱処理された魚を中心とした食事に切り替えることが推奨されます。

アニサキス症を防ぐには、生魚を安全に食べる工夫が重要です。魚を中心温度60℃以上で数分加熱するか、−20℃で24時間以上冷凍することで寄生虫は死滅します。

特にサバ、イカ、サケ、カツオなど感染リスクの高い魚を食べる際は、十分な処理が必要となります。また、信頼できる鮮魚店や寿司店で購入することも予防につながります。

家庭で魚を扱う場合は、内臓の処理を丁寧に行い、刺身や寿司を作る際には衛生管理にも注意することが重要です。これにより、アニサキスの感染リスクを大幅に減らすことが可能です。

はい、強い腹痛や吐き気がある場合は、自己判断せず速やかに医療機関を受診してください。

特に生魚を食べた直後に症状が出た場合は、アニサキス症の可能性が高いです。早期に診断・処置を行うことで、痛みを早く軽減できるだけでなく、重篤な合併症を防ぐことも可能です。

夜間や休日であっても、症状が強い場合は救急外来を利用することが推奨されます。

便潜血検査とは、便の中に目に見えないごく少量の血液が混じっていないかを調べる検査です。

大腸や直腸からの出血のサインを早期に確認することで、大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患などの病気を発見する手助けになります。

症状がない段階でも異常を検出できるため、早期発見・早期治療に非常に有用な検査です。

また、便潜血検査は自宅で簡単に行える方法もあり、痛みや負担がほとんどないことも特徴です。

便潜血検査は、40歳以上の方や家族に大腸がんの既往がある方、便の異常や腹部の不快感、血便などの症状がある方に特に推奨されます。

また、症状がなくても定期的な健康診断の一環として受けることで、大腸がんやポリープを早期に発見することができます。

特にリスクが高い方は、医師と相談のうえ便潜血検査の間隔を短くすることが望ましいといわれています。

便潜血検査は、便の一部を採取するだけの検査ですので、痛みや体への負担はほとんどありません。

専用の採取容器を使用して、ご自宅で便を少量取ることができます。採取方法も簡単で、手間や時間も短く、日常生活に支障を与えることはほとんどありません。

そのため、体に優しいスクリーニング検査として多くの方に利用されています。

便潜血検査の結果は、食事や薬の影響を受けることがあります。特に赤身肉やレバー、青魚などは、検査直前に摂取すると偽陽性の原因になることがあります。

また、抗炎症薬や抗血小板薬などの服用によっても結果が変わる場合があります。

便潜血検査前に医師や検査機関からの指示をよく確認し、必要に応じて食事や薬の調整を行うことが大切です。

正確な結果を得るためには、検査前の準備をしっかり行うことが重要です。

通常、便潜血検査の結果は提出から数日から1週間程度で判明します。

結果が「陰性」の場合は、特に追加の検査は必要ありませんが、定期的に検査を受けることが推奨されます。

一方で「陽性」となった場合は、便に血液が含まれている可能性があることを示します。

陽性の場合は、原因を詳しく調べるために大腸カメラ検査などの精密検査が勧められます。

便潜血陽性とは、便に血液が混じっている可能性があることを示します。

ただし、必ずしも大腸がんやポリープがあるとは限らず、痔や一時的な腸の炎症でも陽性になることがあります。

重要なのは、便潜血陽性が出た場合には放置せず、内視鏡医と相談して精密検査を受けることです。

早期に原因を特定することで、病気の進行を防ぎ、安心につなげましょう。

便潜血陰性とは、検査時点で便に血液が検出されなかったことを示します。

これは一つの目安にはなりますが、初期の大腸がんや小さなポリープでは血が出ない場合もあるため、完全に安心できるわけではありません。

定期的に便潜血検査を受けることで、長期的に健康状態を把握することができます。陰性でも油断せず、生活習慣の改善や定期検診を続けることが重要です。

便潜血検査は、便に血液が混じる可能性のある病気を調べる検査です。

具体的には、大腸ポリープ、大腸がん、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、痔などが挙げられます。

血が混じることで早期に異常を察知できるため、症状が出る前に病気を発見することが可能です。

特に大腸がんは初期に自覚症状がほとんどないため、便潜血検査は非常に有効なスクリーニング手段となります。

便潜血検査は簡便で有用なスクリーニング検査ですが、100%の精度ではありません。

陽性であっても病気がない場合や、逆に初期の病変で血が出ず陰性になる場合があります。そのため、陽性の場合は必ず精密検査を行うことが勧められます。

また、定期的に検査を受けることで、偽陰性のリスクを減らし、早期発見の可能性を高めることができます。

特に症状がない方でも、40歳以上の方は年に1回の便潜血検査が推奨されています。

家族歴や既往症、生活習慣によってリスクが高い場合は、医師と相談のうえ検査の頻度を調整することが重要です。

定期的に検査を受けることで、大腸がんやポリープなどの早期発見につながり、将来の健康リスクを減らすことができます。

黒色便とは、便が黒く変色し、見た目がタール(アスファルトのような黒光りした状態)になることを指します。

通常の食事では便が濃い褐色になることはありますが、タール便は独特の光沢と粘り気を伴うことが多く、強い異臭を感じるのも特徴となります。

黒色便(タール便)は、胃や十二指腸など上部消化管からの出血が原因であることが多く、血液が消化液と反応して黒く変化します。

黒色便(タール便)を放置すると命に関わる可能性があるため、発見した場合は早急に消化器内科を受診する必要があります。

黒色便の代表的な原因は胃潰瘍や十二指腸潰瘍ですが、それ以外にも胃癌、びらん性胃炎など、さまざまな病気が関与している場合があります。

特に胃癌や食道癌のように悪性腫瘍が原因の場合もあるため、「単なる便の色の変化」と軽視するのは危険な症状です。

さらに、抗血小板薬や抗凝固薬といった薬の影響で出血しやすくなり、黒色便が出現するケースも少なくありません。

黒色便(タール便)の原因は多岐にわたるため、早めに内視鏡検査で確認することが重要となります。

はい、鉄剤を内服している方や、便秘薬の中でも酸化マグネシウムや活性炭を含むものを服用している方では、便が黒くなることがあります。

また、ブルーベリーやイカスミ、ほうれん草など色素の濃い食品を大量に摂取した場合にも黒っぽい便になることがあります。これらは出血に伴うタール便とは異なり、光沢や独特の悪臭を伴わないことが多いのが特徴です。

しかし、自己判断では区別が難しいため、出血の可能性を否定できない場合には、必ず医療機関で相談するようにしましょう。

黒色便は「上部消化管出血」を示唆する重要なサインであり、消化器内科での早急な診断が必要となります。

特に、ふらつきや冷や汗、動悸、血圧低下、意識がぼんやりするなどの症状を伴う場合は、大量出血の可能性があるため救急外来を受診してください。

黒色便は一度だけではなく、何日か続くこともありますが、たとえ一回でも見られた場合は軽視してはいけません。

しばらく様子を見ようと判断すると病状が進行してしまう危険性があるため、できるだけ早めの受診を心がけましょう。

はい、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)は黒色便の原因を特定するための最も有効な検査となります。

胃カメラ検査では、胃や食道、十二指腸の粘膜を直接観察でき、出血源を探すことが可能となります。

出血が見つかった場合には、止血処置をその場で行うことも可能です(当院では止血できません)。

そのため、黒色便が出現した際には、胃カメラを通じて「診断と治療」を兼ねた対応を行うようにしましょう。

血液検査では、出血の影響で貧血が進行していないかを確認できます。

特にヘモグロビン値が低下している場合は、消化管からの出血が続いている可能性が高く、輸血が必要になることもあります。

また、肝機能や腎機能、凝固機能などを調べることで、出血の背景にある肝硬変や薬剤の影響を把握できる場合もあります。

血液検査だけで出血源を確定することはできませんが、血液検査も黒色便の重症度を把握するうえで非常に重要な検査です。

黒色便は、たとえ腹痛や胸やけなどの自覚症状がなくても重大な病気のサインである可能性があります。

例えば、胃癌や食道静脈瘤破裂は初期に痛みを伴わないことが多く、症状が出たときにはすでに病状が進行していることも珍しくありません。

痛みがないから大丈夫と考えるのは非常に危険であり、黒色便が確認された時点で必ず医療機関で精密検査を受けるようにしましょう。

また症状の有無にかかわらず、便の色の変化をしっかり観察することが大切です。

黒色便そのものを市販薬で改善することはできません。

整腸剤や下痢止め、胃薬を服用しても、根本的な原因である消化管出血が解決しなければ意味がありません。

市販薬で一時的に症状が和らぐことがあっても、出血が続いていれば貧血やショックに至る危険があります。

黒色便は自己判断で薬を飲んで様子をみる症状ではなく、必ず医療機関で診断と適切な治療を受ける必要があります。

完全に黒色便を防ぐことは難しいですが、リスクを減らすためにできることはあります。

例えば、胃潰瘍や胃炎を起こしやすいNSAIDs(鎮痛薬)やアスピリンを服用している方は、必ず医師に相談し、胃粘膜を保護する薬を併用することなどがあります。

また、ピロリ菌感染の有無を調べ、陽性の場合は除菌治療を行うことで潰瘍や出血のリスクを大きく下げられます。

生活習慣では、過度の飲酒や喫煙を避け、バランスのよい食生活を心がけることも大切となります。

黒色便で受診すると、胃カメラで出血源の特定と止血処置を行います。必要に応じて、血液検査などを行い貧血の状態を評価する場合もあります。

また、入院などで点滴や輸血で体調を安定させながら治療を継続することもあります。

黒色便の原因が潰瘍であれば薬物治療を行い、癌や腫瘍が原因であれば手術や内視鏡治療が検討されます。

げっぷとは、胃や食道にたまった空気やガスが口から排出される現象を指します。

食事のときに飲み込んだ空気や、胃の中で発生したガスが原因で起こる生理的な反応であり、誰にでも見られるものです。

しかし、頻繁に出る・不快感を伴う・胸やけや呑酸を伴う場合には、逆流性食道炎や胃炎などの病気が隠れていることがあります。

一時的なげっぷは問題になりませんが、繰り返し強く出る場合には消化器の病気が背景にあることがあります。

代表的なのは逆流性食道炎や胃炎、胃潰瘍、食道裂孔ヘルニアなどです。また、ストレスや自律神経の乱れが関係することもあります。

げっぷが続くと胃酸逆流による胸やけやのどの違和感が伴いやすいため、注意が必要です。

最も多いのは食事中に空気を多く飲み込む「嚥下空気症」です。早食い、炭酸飲料、ガムを噛む習慣などで空気を飲み込みやすくなります。

また、胃酸逆流や胃の運動低下でもげっぷが起こります。肥満、喫煙、アルコール、ストレス、さらには胃潰瘍や機能性ディスペプシアなど消化器疾患が背景にあることもあります。

単純なげっぷだけであれば一時的な違和感程度ですが、胸やけ、呑酸、胃もたれ、みぞおちの痛み、のどの詰まり感などを伴う場合には消化器疾患が疑われます。

特に、吐き気や体重減少、黒色便、強い腹痛を伴う場合には早急な受診が必要となります。

げっぷが多いのは、ただの空気の問題と思われがちですが、背景に消化器疾患が隠れていることもあるため注意が必要となります。

長期間げっぷが続く場合には、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)によってげっぷの原因を調べることが重要です。

胃カメラ検査は、胃や食道の炎症、潰瘍、腫瘍の有無を直接確認でき、逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニアの有無も評価可能な検査です。

げっぷの症状が長引く場合や他の消化器症状を伴う場合には、消化器内科で精密検査を受けるようにしましょう。

げっぷの治療は原因によって異なります。

胃酸の逆流が関係していれば、プロトンポンプ阻害薬(PPI)やP-CABなど胃酸を抑える薬が用いられます。

空気の飲み込みが主因であれば、食習慣の改善や行動療法が必要となります。

また、機能性ディスペプシアやストレスが背景にある場合には、胃腸の運動を整える薬や抗不安薬が用いられることもあります。

げっぷを防ぐためには、空気を多く飲み込まないようにする工夫が重要となります。

早食いや大食いを避け、炭酸飲料やビールを控えめにすることも効果的と言われています。ガムや飴を長時間噛む習慣もげっぷを増やすため注意が必要です。

消化の良い食事を少量ずつ取り、食後すぐ横にならないことから気をつけていきましょう。

げっぷそのものががんのサインとは限りませんが、胃がんや食道がんの一症状として現れることがあります。

特に、げっぷに加えて食欲不振、体重減少、吐血や黒色便などを伴う場合には注意が必要です。

たかが”げっぷ”と放置せず、症状が続く場合は早めに胃カメラでの検査を受けることが大切です。

強いストレスは自律神経のバランスを乱し、胃酸分泌や胃の動きを変化させます。その結果、げっぷが増えたり胸やけが悪化したりすることがあります。

特に「無意識に空気を飲み込む癖(呑気症)」はストレスと関連が深いとされます。ストレスを減らし、リラックスする時間を確保することも症状改善につながります。

再発を防ぐには生活習慣の見直しが欠かせません。

ゆっくりよく噛んで食べる、炭酸やアルコールを控える、腹八分目を心がけることが重要です。肥満の改善や禁煙も有効となります。

さらに、ストレスを溜めすぎないこと、睡眠をしっかりとることもげっぷの予防に役立ちます。

げっぷが続く方は、定期的に消化器内科を受診し、必要に応じて胃カメラ検査で経過を確認するようにしましょう。

呑酸とは、胃の内容物や胃酸が食道を逆流し、酸っぱい液が口やのどに上がってくる不快な症状を指します。

食後や横になったときに起こりやすく、胸やけと並んで逆流性食道炎の代表的な症状です。強い呑酸が続くと、のどの違和感や声のかすれ、慢性的な咳につながることもあります。

多くは良性の症状ですが、放置すると食道炎やバレット食道、さらには食道がんのリスクにもつながるため注意が必要です。

呑酸は「酸っぱい液がのどや口に上がってくる感覚」を指し、胸やけは「胸の奥が焼けるように熱い感じ」のことをいいます。

両者は同じ逆流性食道炎の症状として現れることが多いですが、呑酸は口腔や咽頭で酸を感じる点が特徴的と言われています。

胸やけが主に胸部の不快感であるのに対し、呑酸は味覚やのどの違和感を伴います。

呑酸の最大の原因は胃酸の逆流です。下部食道括約筋のゆるみや、食道裂孔ヘルニアが関与することが多く、食生活や生活習慣の乱れも大きな要因となります。

脂っこい食事、アルコール、コーヒー、チョコレート、喫煙などは胃酸逆流を助長すると言われており、呑酸が生じやすくなります。

また、肥満や加齢、ストレスも呑酸に関与することが知られています。

その他にも、薬剤(降圧薬、気管支拡張薬など)が原因となって呑酸が起きることもあります。

呑酸の症状は、酸っぱい液がのどや口に上がる不快感となります。呑酸に伴い胸やけ、げっぷ、のどの詰まり感、慢性的な咳、声のかすれなどが現れることもあります。

夜間に逆流すると咳き込みや睡眠障害につながる場合もあります。軽い呑酸だけで終わるケースもありますが、症状が続くと食道炎や咽頭炎を併発し、生活の質を大きく下げることがあります。

最も有用なのは胃カメラ(上部消化管内視鏡)検査となります。

胃カメラ検査では、食道や胃粘膜を直接観察し、逆流による炎症やびらんの有無を確認します。さらにバレット食道など前がん病変を調べることも可能です。

呑酸の症状が長引く場合や市販薬で改善しない場合には、早めに精密検査を受けることが推奨されています。

呑酸治療の治療方法は薬物療法となります。胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やP-CABが有効と言われています。

また必要に応じて、胃酸を中和する制酸薬や胃粘膜保護薬も併用されます。

食道裂孔ヘルニアが原因で重症化している場合には、外科的治療が検討されることもありますが、まずは薬物治療と生活習慣改善を組み合わせることで呑酸を治療することが重要となります。

呑酸を悪化させる食品や習慣を避けることが大切です。

脂っこい料理、チョコレート、コーヒー、アルコール、炭酸飲料は逆流を助長しやすいため控えるのが望ましいと言われています。

また、寝る前の食事も逆流を起こしやすいので、就寝3時間前までに済ませるようにしましょう。消化の良い食事を少量ずつ取り、腹八分目を心がけることもポイントとなります。

ストレスは呑酸と大きく関係します。強い緊張や不安は自律神経の乱れを招き、胃酸分泌の増加や食道括約筋の働きの低下を引き起こします。

その結果、逆流が起こりやすくなり呑酸が悪化します。仕事や生活の中で強いストレスを抱える人では症状が慢性化しやすく、またストレスによって喫煙や飲酒が増えるとさらにリスクが高まります。

札幌市にある当院では薬物治療だけでなく、生活習慣やストレス要因にも配慮した包括的な診療を行っています。

呑酸そのものががん化することはありませんが、逆流によって食道粘膜が長期間傷つくと「バレット食道」へと変化し、食道腺がんのリスクが高まります。

欧米では逆流性食道炎からバレット食道を経て食道がんに至る例が多く、日本でも増加傾向にあります。

そのため、呑酸が長期間続く方や症状が強い方は定期的に胃カメラ検査を行い、早期発見・予防に努めることが重要です。

呑酸の再発を防ぐためには、生活習慣の改善が必要となります。

肥満を解消し、禁煙・節酒を心がけ、就寝前の飲食を避けることも効果的となります。

薬剤治療を継続することで再発を抑えられる場合も多いですが、自己判断で中止せず医師の指示に従うことが大切です。

定期的に消化器内科を受診し、胃カメラ検査で食道や胃の状態を確認することも再発予防と合併症予防につながります。

機能性ディスペプシアとは、胃や十二指腸に潰瘍やがんといった明らかな異常がないのに、胃の痛みや不快感、膨満感などが長く続く病気です。

検査で異常が見つからないにもかかわらず症状が続くため、「胃の不調があるのに原因がわからない」という方に多くみられます。

若い方でも発症することが多く、命に関わる病気ではありませんが、生活の質を大きく下げてしまうのが特徴です。

胃炎や胃潰瘍では、内視鏡検査で粘膜に炎症や潰瘍といった病変が確認されます。

一方、機能性ディスペプシアでは同じような胃の痛みや胃もたれがあっても、検査をしてもはっきりとした器質的な異常は見つかりません。

症状の強さと検査結果の間にずれがあることが、この病気の大きな特徴です。

原因は一つに決まっているわけではなく、いくつかの要因が重なって発症すると考えられています。

胃の動きが悪く食べ物をうまく送り出せないことや、胃酸に対して粘膜が敏感になっていること、さらにはストレスや自律神経の乱れが深く関わっています。

また、ピロリ菌感染後の胃の変化や、過敏性腸症候群のような他の消化管の機能異常と関連することも知られています。

食後にすぐお腹がいっぱいになってしまったり、胃が重く張った感じが続いたりするタイプと、みぞおちに痛みや灼けるような不快感を感じるタイプに分けられます。

その他にも吐き気や食欲不振、胃もたれが続くことがあり、症状が慢性的に続くため仕事や日常生活に影響が出てしまうことも少なくありません。

診断のためには、まず胃潰瘍や胃がんといった重大な病気がないことを確認することが大切です。

そのために胃カメラ検査で胃や十二指腸の粘膜を直接観察し、必要に応じてピロリ菌の有無を調べる検査や血液検査が行われます。

こうした検査で異常が見つからなかった場合に初めて「機能性ディスペプシア」と診断されます。

治療の中心となるのは薬による治療と生活習慣の改善です。

薬では、胃酸を抑える薬や胃の動きを整える薬、場合によっては漢方薬や心身の緊張を和らげる薬が使われます。

また、食事のリズムを整え、脂っこいものや香辛料を控え、ゆっくり食べるといった生活習慣の工夫も重要です。

十分な睡眠をとり、ストレスを減らすことも症状の改善につながります。

※アコファイドというお薬が機能性ディスペプシアにはよく効きます。しかしアコファイドを処方させて頂く場合には、先に胃カメラ検査を受けていただく必要がございます。

治療中や症状が強いときには、胃への負担をできるだけ減らす食事が勧められます。

油っぽいものや刺激の強い食べ物、カフェインやアルコールは避け、消化のよい食事を少しずつ摂るようにしましょう。

また、早食いや食べすぎは胃に負担をかけるため、よく噛んでゆっくりと食べることも大切です。

強いストレスは自律神経の働きを乱し、胃の動きや胃酸分泌に影響を及ぼします。そのため精神的なプレッシャーが続くと症状が悪化しやすい傾向があります。

ストレスを完全になくすことは難しいですが、運動や趣味などで気分転換を図ることや、十分な休養をとることが治療の一環となります。

機能性ディスペプシアそのものが直接がんに進行することはありません。

しかし、胃がんや胃潰瘍でも同じような症状が出るため、自己判断で放置するのは危険です。

症状が続く場合は必ず胃カメラ検査を受け、重大な病気が隠れていないことを確認することが大切です。

症状は一度よくなっても再び出てくることがあります。

再発を防ぐためには、規則正しい生活を心がけ、禁煙や節酒を意識し、ストレスをうまくコントロールすることが重要となります。

ピロリ菌に感染している場合には除菌治療を受けることも勧められます。

また、症状が再び現れたときには早めに消化器内科医に相談し、必要に応じて再検査や治療を受けるようにしましょう。

胃炎とは、胃の粘膜に炎症が起こっている状態を指します。急に発症して激しい症状が出る「急性胃炎」と、長い時間をかけてじわじわ進行する「慢性胃炎」に分けられます。

急性胃炎は暴飲暴食や薬剤、感染などが原因で一時的に発症することが多く、吐き気や胃の痛みを伴います。

一方、慢性胃炎はピロリ菌感染や加齢、生活習慣が関わり、胃粘膜が弱まりやすくなるのが特徴です。進行すると萎縮性胃炎や胃がんリスクにもつながるため、早めの対応が大切です。

胃炎は胃の粘膜に炎症がとどまっている状態であるのに対し、胃潰瘍は炎症が深く進み、粘膜に穴が開いた状態を指します。

胃炎では胃もたれや違和感といった軽い症状が多いですが、胃潰瘍では強い腹痛や出血などを伴うことがあります。

つまり胃炎は潰瘍に比べて浅い粘膜障害ですが、放置すれば悪化し胃潰瘍へ進行することもあるため、適切な治療と生活改善が必要となります。

最大の原因はピロリ菌感染で、長期にわたり感染が続くと慢性的な胃粘膜の炎症が起こります。

また、NSAIDs(鎮痛薬・解熱薬)の使用、アルコールの過剰摂取、喫煙、強いストレス、刺激の強い食生活も発症リスクを高めます。

急性胃炎では、暴飲暴食や一時的な薬剤の使用、感染(ウイルス・細菌)によるものもあります。

複数の要因が重なって発症することが多く、原因を特定して対策することが重要です。

主な症状は胃もたれ、みぞおちの痛みや不快感、吐き気、食欲不振、げっぷ、胸やけなどです。

急性胃炎では嘔吐や下痢、吐血を伴うこともあります。

慢性胃炎では症状がはっきりしないまま長引くケースも多く、「何となく胃の調子が悪い」「食欲が落ちる」などの軽い訴えにとどまることもあります。

ただし症状が続く場合には、胃がんや潰瘍との鑑別が必要になるため、早めに消化器内科での精密検査・胃カメラ検査が推奨されます。

もっとも確実な方法は胃カメラ(上部消化管内視鏡)検査です。胃カメラにより胃粘膜の炎症の程度やびらん(浅い傷)、出血の有無を直接観察できます。

必要に応じて組織を採取し、ピロリ菌感染や悪性病変の有無を調べます。血液・便・尿素呼気試験でピロリ菌の有無を確認することも重要です。

胃炎は軽症に見えても慢性化することがあるため、症状が長引く場合には胃内視鏡検査を受けて正確な診断を得ることが大切です。

治療の中心は薬物療法です。胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やP-CAB、胃粘膜を保護する薬を用います。

ピロリ菌感染がある場合は除菌療法が行われ、これにより炎症の進行を防ぎ、胃がんリスクを下げる効果も期待できます。

急性胃炎では一時的な薬剤中止や食事制限で改善することも多いですが、慢性胃炎では生活習慣改善と併せて長期的なフォローが必要です。

胃炎の際は、胃粘膜を刺激する食べ物を避けることが大切です。

脂っこい料理や香辛料、アルコール、カフェインは控え、消化のよい食事を少量ずつ摂ることが推奨されます。特に熱すぎる・冷たすぎる飲食も刺激となるため注意が必要です。

規則正しい時間に食事をとり、よく噛んでゆっくり食べることが胃への負担を減らすポイントです。症状が落ち着いてからも、急な食生活の乱れは再発につながるため注意が必要です。

胃炎はストレスと大きく関係します。強い精神的ストレスや不規則な生活は自律神経の乱れを招き、胃酸分泌が増加することで胃粘膜が傷つきやすくなります。

夜勤や過労、心身の緊張が続く方では胃炎が慢性化しやすい傾向があります。また、ストレスによって喫煙や飲酒が増えると胃への負担はさらに高まります。

札幌市のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、薬による治療だけでなく、生活習慣やストレス要因へのアプローチも含めた総合的な治療を心がけています。

胃炎そのものが直接がん化することはありませんが、ピロリ菌感染による慢性胃炎が長期に続くと「萎縮性胃炎」や「腸上皮化生」へと進行し、胃がんのリスクが高まることが知られています。

そのため、慢性胃炎と診断された場合にはピロリ菌の有無を必ず確認し、除菌を行うことが予防につながります。]

また、胃炎と思われていた病変が実は早期胃がんであったという例もあるため、定期的な胃内視鏡検査は欠かせません。

ピロリ菌の除菌を完了させることが再発防止の第一歩です。

さらに、NSAIDsの安易な使用を避け、必要な場合は胃粘膜保護薬を併用することが望まれます。

禁煙・節酒、バランスのとれた食事、規則正しい生活リズムを心がけることも重要です。

また、ストレスをためすぎず十分な睡眠を確保することが再発予防につながります。

再発の早期発見や胃がん予防のため、消化器内科での定期的なフォローアップと胃カメラ検査を継続していくことが勧められます。

食道がんは、食道の粘膜に発生する悪性腫瘍です。

食道は口から胃へと食べ物を運ぶ管で、食道にできるがんは飲み込みに関わるため、症状が現れると生活の質に大きな影響を与えます。

食道がんには大きく「扁平上皮がん」と「腺がん」があり、日本では喫煙や飲酒に関連する扁平上皮がんが多い傾向にあります。

初期には自覚症状が乏しく、進行してから気づくことが多いため、早期発見が重要な病気です。

胃がんや大腸がんと比べると、食道がんは粘膜が薄い部位に発生するため、早期に周囲へ浸潤しやすく、リンパ節や肺・肝臓などへの転移が早く起こりやすい特徴があります。

また、飲酒・喫煙との関連が強い点も特徴です。

胃がんではピロリ菌、大腸がんでは食生活や遺伝が大きく関与しますが、食道がんでは生活習慣、特にアルコールとたばこが大きなリスク因子となります。

最大のリスクは喫煙と多量の飲酒です。

特にアルコールを分解する酵素(ALDH2)の活性が弱い体質の人は、飲酒によって食道粘膜が傷つきやすく、がんの発症リスクが高まります。

また、熱い飲み物の習慣、野菜不足、肥満、逆流性食道炎、バレット食道も腺がんのリスクとなります。

複数の要因が重なることで発症リスクはさらに高まるため、生活習慣の見直しが重要です。

初期にはほとんど症状がなく、進行すると「食べ物がつかえる感じ(嚥下障害)」が代表的な症状です。

その他、胸の違和感、しみるような痛み、胸やけ、体重減少、嗄声(声のかすれ)、咳、出血による吐血や黒色便などが現れることもあります。

症状が出た段階では進行しているケースも多く、早期発見には検診や内視鏡が不可欠です。

診断の基本は胃カメラ(上部消化管内視鏡)です。内視鏡で直接粘膜を観察し、病変が疑われる場合は組織を採取して病理検査を行います。

さらに、がんの広がりを調べるためにCT、PET、超音波内視鏡などを用いて、リンパ節や他臓器への転移の有無を確認します。

これらの検査結果をもとに進行度(ステージ)を決定し、治療方針が決まります。

治療はがんの進行度や全身状態によって異なります。

早期の段階では、内視鏡による粘膜切除術(ESD)が行われることがあります。

進行している場合は、外科手術(食道切除術)、放射線治療、抗がん剤治療、またはこれらを組み合わせた化学放射線療法が行われます。

食道がんは全身への影響も大きいため、栄養状態や体力を考慮しながら、患者さん一人ひとりに合った治療が選択されます。

治療中や治療後は、食道の通り道が狭くなったり、嚥下しにくくなったりすることがあります。

そのため、やわらかい食事やペースト状の食品を取り入れることが推奨されます。刺激の強い香辛料やアルコール、熱すぎる飲み物は避けましょう。

少量ずつゆっくり食べ、よく噛むことも大切です。栄養バランスを意識しながら、栄養士の指導を受けて工夫することも有効となります。

直接の原因とはいえませんが、ストレスは飲酒や喫煙など不健康な生活習慣を助長し、結果的にリスクを高めることがあります。

また、治療中は心身に強いストレスがかかるため、サポート体制が重要です。

札幌市のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、食道がん治療前後の生活や心理面についても配慮し、安心して治療を受けられるよう支援しています。

はい。食道の壁は薄く、早い段階から周囲に浸潤しやすいため、リンパ節や肺・肝臓などへ転移するリスクがあります。

特に進行が早いがんの一つとされており、初期に見つけることが非常に重要です。

そのため、定期的な胃カメラ検査や、症状が出た際の早期受診が転移を防ぐための第一歩になります。

治療後も再発のリスクは残るため、定期的な胃内視鏡検査やCTによる経過観察が欠かせません。

禁煙・禁酒を徹底することが最も重要であり、同時に栄養バランスのとれた食事や規則正しい生活も再発防止につながります。

また、消化器内科医の指示に従って適切なタイミングで検査を受けることで、再発を早期に発見し治療につなげることができます。

胃痛とは、みぞおちから上腹部にかけて感じる痛みを指します。鋭い差し込むような痛みや鈍い重苦しい痛み、灼熱感のような不快感など、胃痛の表現や強さは人によって異なります。

胃痛の特徴として、食後に悪化する、空腹時に痛む、夜間に強くなるなど、発生のタイミングが異なることもあります。

単なる一時的な胃の不調で済む場合もありますが、胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎、さらには胃がんなどの重大な疾患が隠れている可能性もあり、症状が繰り返し出る場合や長引く場合には早めに消化器内科クリニックを受診することが重要です。

胃痛の原因は多岐にわたりますが、代表的なのは胃の粘膜が炎症を起こしている「胃炎」や、粘膜が深く傷つく「胃潰瘍」となります。

胃炎や胃潰瘍は、ピロリ菌感染やストレス、アルコール・薬の影響、暴飲暴食などで発症すると言われています。

また、胃酸逆流による逆流性食道炎や、胃の出口が狭くなる病気、膵臓・胆のうの疾患も胃痛の原因となることがあります。

さらに、精神的ストレスや不規則な生活による機能性ディスペプシアでも胃の痛みを感じることがあり、痛みの背景を診断することが治療の第一歩となります。

食べすぎの際に起こるお腹の重さは、単純に胃が物理的に膨らみ、消化に時間がかかることで一時的に生じるものです。通常は数時間以内に自然に和らぎます。

一方、胃痛は食事量に関係なく発生することがあり、「少量しか食べていないのにみぞおちが痛い」「空腹になると強く痛む」といった特徴がみられることがあります。

胃潰瘍や逆流性食道炎、機能性ディスペプシアなど、病気のサインである場合もあるため、単なる食べすぎと区別することが重要です。

胃痛が続く場合、消化器内科医がまず問診で痛みの部位や性質、発症のタイミングを丁寧に確認します。

その上で多くの場合、「胃カメラ検査(上部消化管内視鏡)」を行い、胃粘膜の炎症・潰瘍・腫瘍の有無を直接確認します。

必要に応じてピロリ菌検査や血液検査、腹部エコー、CTなどを組み合わせ、膵臓や胆のうの疾患を除外することもあります。

症状の原因を早期に突き止めることが、適切な治療につながります。

胃痛の治療は原因によって異なりますが、一般的には胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬)、胃粘膜を保護する薬、胃の運動を改善する薬などを使用します。

ピロリ菌が原因の場合は除菌治療が必要となります。

また、治療と並行して生活習慣の改善も欠かせません。

脂っこい食事やアルコールを控える、少量ずつよく噛んで食べる、ストレスを溜めない、十分な睡眠をとるといった日常の工夫が、胃痛の再発防止や症状の軽減に役立ちます。

胃痛を悪化させやすい食品には共通点があります。

脂っこい揚げ物やこってりした肉料理、バターや生クリームを多用した料理は消化に時間がかかり、胃の負担となります。

アルコールやカフェイン、チョコレート、香辛料、炭酸飲料は胃酸分泌を刺激し、痛みを強めることがあります。

また、冷たい飲み物や刺激の強い酸味の食品も胃粘膜を刺激しやすいため、胃痛時には避けるほうが望ましいと言われています。

機能性ディスペプシア(FD)は、胃の不快感や痛みがあるにもかかわらず、胃カメラ検査で異常が見つからない病気です。

胃痛の中にはFDが原因のケースが少なくなく、特にストレスや生活リズムの乱れが引き金となり機能性ディスペプシアが発症することがあります。

はい、胃痛とストレスには強い関連があります。精神的な緊張や不安、過労は自律神経を乱し、胃酸分泌や胃の運動機能に影響を及ぼします。

これにより、胃の粘膜が過敏になったり、炎症が悪化することがあります。特に慢性的な胃痛の背景には、ストレス性胃炎や機能性ディスペプシアが隠れていることが多いため、心身両面からのケアが求められます。

当院では必要に応じ、心療内科や他診療科にご紹介をさせていただきます。

胃痛に使われる薬は安全性の高いものが多いですが、副作用が全くないわけではありません。

胃酸を抑えるPPIは長期使用でビタミン・ミネラル吸収に影響を与えることがあります。

胃運動改善薬は稀に不整脈や眠気を起こす場合があり、漢方薬も体質によっては下痢や腹部膨満感を伴うことがあります。

薬の特性を理解し、消化器内科医の指示のもと適切に服用することが重要となります。

胃痛が何日も続いたり、繰り返し起こる場合は、自己判断せず医療機関の受診が必要となります。

慢性的な胃痛の背景には、胃潰瘍、胃がん、ピロリ菌感染、逆流性食道炎、機能性ディスペプシアなど多様な病気が潜んでいる可能性があります。

札幌市さっぽろ駅にある当院では、胃カメラや血液検査、ピロリ菌検査などを組み合わせて原因を特定し、適切な治療方針を提案させていただきます。胃痛が続いている場合にはお早めにご相談ください。

胃がんは、胃の粘膜に発生する悪性腫瘍で、日本でも多くの方が罹患する病気です。

胃がんは、初期には自覚症状が乏しく、進行してから食欲低下や体重減少、胃痛、吐き気、黒色便などの症状が現れます。

胃がんは進行度によって「早期胃がん」と「進行胃がん」に分けられ、早期に発見できれば内視鏡治療や腹腔鏡手術などで治癒が期待できますが、進行するとリンパ節や他臓器へ転移しやすく、治療が複雑になります。

そのため、定期的な胃カメラ検査による早期発見が、予後を大きく左右すると言われています。

胃がんの最大のリスク要因は、ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の感染です。長期的な感染により慢性胃炎や萎縮性胃炎が進行し、がん化のリスクが高まります。

さらに、塩分の多い食事や喫煙、飲酒、過剰なストレス、不規則な生活習慣も発症に関与します。家族に胃がん患者がいる場合や、既に胃潰瘍・胃ポリープの既往がある方も注意が必要となります。

胃がんは、ピロリ菌除菌によってリスクを下げることが可能ですが、除菌後も定期的な胃カメラ検査は欠かせません。

胃がんの初期段階では、多くの場合はっきりとした症状が出ません。

しかし、進行するにつれて胃痛や胃もたれ、食欲不振、吐き気、体重減少、貧血による倦怠感、黒色便などの症状が現れることがあります。

これらの症状は胃炎や胃潰瘍でも見られるため、自己判断が難しい点が特徴となります。

「最近食欲が落ちた」「体重が急に減った」「慢性的な胃の不調が続く」と感じた場合は、早めに胃カメラ検査を受けて原因を調べることが大切です。

胃がんが疑われる場合、もっとも重要なのは胃カメラ検査です。

胃の粘膜を直接観察し、異常部位があれば組織を採取して病理検査を行い、がんかどうかを確定します。

必要に応じて腹部CTや超音波検査で転移の有無を確認し、病期(ステージ)を診断します。

また、血液検査で貧血や腫瘍マーカー(CEA・CA19-9)の値を確認することもあります。

これらの検査結果をもとに、手術・内視鏡治療・化学療法などの方針を決定します。

胃がんの治療方法としては、がんの進行度と広がりに応じた外科手術や内視鏡治療があります。

早期胃がんでリンパ節転移のリスクが低い場合は、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が選択されます。

進行している場合は胃の部分切除または全摘出術とリンパ節郭清が行われます。さらに、化学療法(抗がん剤)や分子標的薬、免疫療法が併用されることもあります。

治療後の生活の質(QOL)を考慮しながら、栄養指導やリハビリも含めた総合的なケアも必要となります。

胃がんのリスクを最も下げる方法としては、ピロリ菌感染の有無を調べ、感染があれば除菌することとなります。

また、塩分や加工食品の摂取を控え、野菜や果物をバランスよく摂ることで発症リスクを軽減できるとも言われています。さらに、禁煙・節酒、ストレスの軽減も予防に有効です。

40歳以上や胃がんの家族歴がある方は、症状がなくても定期的な胃カメラ検査を受けることが胃がんの早期発見・予防につながります。

ピロリ菌は胃がんの最大の危険因子とされ、感染者の胃がんリスクは非感染者の数倍以上と報告されています。

ピロリ菌は胃の粘膜に慢性的な炎症を引き起こし、やがて萎縮性胃炎や腸上皮化生という前がん病変を経て胃がんを発症します。

ピロリ菌の除菌によってリスクは減少しますが、ゼロにはなりません。そのため、除菌後も定期的な内視鏡検査を継続することが重要となります。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、ピロリ菌検査・除菌治療と胃カメラ検査を組み合わせた総合的な予防を行っています。

直接的にストレスが胃がんを引き起こす証拠はありませんが、間接的な関与は無視できません。慢性的なストレスは胃酸分泌を乱し、胃粘膜を傷つけやすくします。

また、生活リズムの乱れや喫煙・飲酒の増加といった行動変容を介して、胃がんリスクを高める場合もあります。

さらに、ストレスで胃の不調を感じると「単なる胃炎だろう」と放置し、受診が遅れるケースもあります。

そのため、胃がんを予防するためにはストレス対策と定期検査の両方が重要となります。

胃がんの治療薬には抗がん剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬があります。

抗がん剤は吐き気・脱毛・倦怠感・骨髄抑制(白血球減少)などを起こすことがあります。

分子標的薬は高血圧や手足のしびれ、免疫療法は自己免疫性の副作用(皮膚炎や腸炎)が起こる可能性があります。

副作用の程度には個人差があるため、治療中は症状を医療スタッフと共有し、支持療法や投与量の調整で生活の質を維持することが大切と言われています。

※胃がんの治療が必要な場合には連携医療機関にご紹介させて頂きます。

はい、胃がんは定期的な検診で早期発見することが可能となります。

特に胃カメラ(内視鏡検査)は、胃の粘膜を直接観察できるため、微小ながんも発見でき、同時に組織検査も行うことができる検査です。

胃がんの検診としては、バリウム検査も有効ですが、胃カメラと比べると精度が落ちるといわれています。

札幌市では50歳以上を対象に2年に1回の胃がん検診が推奨されていますが、ピロリ菌感染歴や家族歴がある方は、医師の判断にて1年に1回のように検査頻度を高めることも考慮されます。

症状がなくても検診を継続することが、胃がんの早期発見に繋がります。

胃潰瘍と十二指腸潰瘍は、胃酸や消化液によって胃や十二指腸の粘膜が深く傷つき、欠損ができる病気です。

胃潰瘍は胃の粘膜に、十二指腸潰瘍は胃の出口付近から続く十二指腸に発生します。どちらも腹痛や吐き気、食欲不振などの症状があり、進行すると出血や穿孔(穴が開く)を起こす危険があります。

特に十二指腸潰瘍は若年層、胃潰瘍は中高年に多い傾向があり、ピロリ菌感染や生活習慣が大きく関係しているといわれています。

両者は発生部位と症状の出方に違いがあります。

胃潰瘍は胃の内部にできるため、食後すぐに痛みが出やすく、胃酸が食べ物と混ざる刺激で痛みが増すことがあります。

一方、十二指腸潰瘍は空腹時や夜間に痛みが出ることが多く、食事をとると一時的に痛みが和らぐのが特徴ともいわれています。

最大の原因はピロリ菌感染で、長期間のピロリ菌感染により胃粘膜が弱まり潰瘍が生じやすくなることとなります。

また、NSAIDs(鎮痛薬・解熱薬)の長期使用や過剰なアルコール、喫煙、ストレスも胃潰瘍と十二指腸潰瘍の原因となります。

特に胃潰瘍は高齢者で薬剤性のものが増加傾向にあることが知られています。十二指腸潰瘍では胃酸過多も関与しており、遺伝的な要因や生活習慣が発症リスクを高めるといわれています。

複数の要因が重なりあうことで発症するケースも多いために、まずは原因を明らかにすることが重要です。

代表的な症状は心窩部(みぞおち)の痛みで、胃潰瘍では食後、十二指腸潰瘍では空腹時や夜間に痛むことが多いといわれています。

その他にも胃もたれ、吐き気、食欲不振、げっぷ、体重減少などが見られます。出血すると黒色便や貧血が起こり、穿孔すれば急激な激痛と腹膜炎を引き起こします。

症状が軽くても長引く場合は潰瘍やがんの可能性があるため、放置せず早めに消化器内科クリニックを受診することが大切です。

胃潰瘍と十二指腸潰瘍の診断にもっとも重要なのは胃カメラ(上部消化管内視鏡)検査となります。

胃カメラ(上部消化管内視鏡)検査では、直接胃の粘膜を観察し、潰瘍の位置や深さ、出血の有無を確認し、必要に応じて組織検査で悪性病変の有無を調べます。

さらに、ピロリ菌感染を調べるための尿素呼気試験・血液・便・組織検査が行われることもあります。

出血が疑われる場合は血液検査で貧血の有無も確認する場合もございます。潰瘍が治った後も再発やがんの可能性を評価するため、定期的な胃内視鏡検査が推奨されています。

治療の基本は薬物療法で、胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やカリウムイオン競合型酸分泌抑制薬(P-CAB)、粘膜保護薬を用います。

ピロリ菌感染がある場合は、除菌療法を行うことで再発予防が期待できるといわれています。出血している場合は内視鏡による止血術が必要となることもございます。

また、治療後も生活習慣の改善を続けることで再発リスクを下げることが重要となります。

治療中や治癒後しばらくは、胃への刺激を避ける食事が大切です。脂っこいもの、香辛料、アルコール、カフェインは避け、消化のよい柔らかい食事を少量ずつ摂るようにしましょう。

また、食事時間を規則正しくし、よく噛んでゆっくり食べることも重要となります。十二指腸潰瘍では胃酸過多が関係するため、胃酸分泌を促す食品(過剰な肉類・刺激物)を控えるようにしましょう。

治癒後も急な食生活の乱れは再発につながるため注意が必要となります。

はい、強いストレスや緊張が続くと、自律神経の乱れにより胃酸分泌が増加し、胃粘膜の防御力が低下します。

特に夜勤や不規則な生活を送る方、精神的なプレッシャーが強い方では、潰瘍が再発しやすい傾向があります。また、ストレスによる喫煙・飲酒の増加も潰瘍の悪化要因となります。

札幌市にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、薬物治療だけでなく、生活習慣や心身のバランスにも配慮した総合的な治療を行っております。

胃潰瘍そのものが直接がん化することはまれですが、慢性的な炎症やピロリ菌感染によって萎縮性胃炎や腸上皮化生が進行すると胃がんのリスクが高まります。

また、潰瘍と思われていた病変が実は胃がんだったというケースもあります。

そのため胃潰瘍の診断時には必ず組織検査を行い、治療後も経過観察を続けることが重要となります。

ピロリ菌除菌を完了させることが再発防止の第一歩となります。さらに、NSAIDsの長期使用を避け、必要な場合は胃粘膜保護薬を併用します。

禁煙・節酒、バランスのとれた食事、規則正しい生活も再発予防には欠かせません。また、ストレス管理や十分な睡眠も重要なポイントといわれています。

再発の兆候を早期に確認するため、定期的な胃カメラ検査と消化器内科医のフォローアップを継続することが勧められます。

喉の詰まりとは、飲み込みづらさや喉の奥に異物感を感じる状態を指します。

実際に何かが詰まっているわけではなく、嚥下(飲み込み)のたびに「喉に何か引っかかる」「食べ物が通りにくい」といった不快感を訴える方が多く見られます。

特に朝や空腹時、あるいは緊張時に感じやすく、症状が続くと不安やストレスも強まります。

このような喉の詰まり感は耳鼻咽喉科だけでなく、消化器内科で扱う消化管の疾患が原因となっている場合も少なくありません。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、食道や胃の状態を詳細に確認し、喉のつまりの原因を特定するための検査を行うことができます。

はい、喉の詰まり感は消化器の病気、特に食道や胃の異常が原因で現れることがあります。

最も代表的なのが「逆流性食道炎」で、胃酸が食道に逆流することで粘膜が炎症を起こし、その刺激が喉にまで影響することがあります。

これにより、咽頭や喉頭の過敏状態や腫れが生じ、「何かが引っかかっているような感覚」が続くと言われています。

また、「食道アカラシア」や「食道がん」、「食道狭窄」などの病気でも、飲み込みにくさや違和感が生じます。

喉の詰まり感は、ストレスや自律神経の乱れによっても引き起こされることがあります。

特に、検査をしても明らかな病変が見つからない場合、「咽喉頭異常感症(いんこうとういじょうかんしょう)」と呼ばれる機能性の症状である場合もあります。

咽喉頭異常感症は、緊張や不安、過労、睡眠不足などが重なることで、喉や食道の感覚が過敏になり、実際には異物がないにもかかわらず違和感や詰まり感を強く感じてしまう状態となります。

消化器内科では、必要な検査を行って器質的な病気を除外した上で、生活習慣やストレス管理のアドバイスを行い、必要に応じて漢方薬や自律神経調整薬を用いた治療、または他の医療機関にご紹介をさせて頂くこともあります。

逆流性食道炎は、胃酸や消化液が食道に逆流することで炎症を起こす病気です。

この胃酸逆流が喉の奥や声帯付近にまで達すると、「咽喉頭逆流症(LPR)」と呼ばれる状態になり、喉の違和感や詰まり感、声のかすれ、慢性的な咳などが現れます。

通常の胸やけなどの症状が出ないケースもあり、喉の症状が唯一のサインとなることもあるため注意が必要と言われています。

喉のつまりや胸焼けなどの症状が長く続く場合、消化器内科での胃カメラ検査により逆流の有無や炎症の程度を確認することが可能です。

食道に関連する病気の中で、喉の詰まり感を引き起こす代表的なものには「食道アカラシア」「食道狭窄」「食道がん」「好酸球性食道炎」などがあります。

食道アカラシアは食道下部の括約筋が弛緩しないため、食べ物が胃に流れず詰まったような感じが続きます。

食道狭窄や腫瘍性病変でも同様の症状が現れます。特に中高年で、体重減少や食欲不振を伴う場合には悪性疾患の場合もございます。

札幌市にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、早期発見のために胃内視鏡検査を行っており、喉の詰まり感の背景にある重篤な病気の早期診断に努めています。

消化器内科クリニックでは、「胃カメラ(上部消化管内視鏡)」による検査が行われ、食道や胃、咽頭の状態を直接観察します。

場合によっては、嚥下造影検査(VF)、頸部エコー、CT、MRIなどの画像診断が必要になることもあります。その場合には、他の医療機関への紹介も検討いたします。

また、機能性の異常が疑われる際には、自律神経の状態や精神的ストレスの評価も行うことがあります。

札幌駅にある当院では、患者様の症状に合わせて検査を組み合わせ、身体に負担の少ない診断を心がけています。

喉の詰まり感がある場合、耳鼻咽喉科を受診する方が多いですが、消化器系に原因があるケースも多いため、消化器内科での受診も重要です。

特に、飲み込みにくさ、胸やけ、吐き気、食後の胃の重さ、体重減少などがある場合は、食道や胃の病気が関係している可能性があるため、消化器内科での診断が勧められます。

総合的に診断を進めるために自己判断せず、まずは原因を明らかにするための消化器内科クリニックを受診しましょう。

喉の詰まりを改善するためには、まず原因を正しく見極めることが重要となります。

逆流性食道炎が原因の場合には、胃酸を抑える薬の内服と生活習慣の見直しが有効となります。

機能性の異常であれば、ストレスを軽減する工夫や、場合によっては漢方薬や自律神経を整える薬が使われることもあります。

また、食道の病変がある場合は、専門的な治療が必要となるため、消化器医師による経過観察と継続的なケアが不可欠となります。

はい、喉の詰まりが2週間以上続く、あるいは悪化傾向がある場合は、重大な疾患のサインである可能性があるため注意が必要です。

特に、体重の減少、声のかすれ、喀血、食事のつかえ感がある場合は、食道がんや喉頭がんなどの可能性も考慮する必要があります。

一方、病的異常が見つからずとも、慢性的な機能性障害として生活に支障をきたすケースもあり、早期の診断と対応がQOLの向上に直結します。

喉の違和感を放置せず早期受診するようにしましょう。

喉の詰まりがある方は、食事のとり方にも注意が必要です。

まず、ゆっくりよく噛んで食べること、飲み込む前にしっかり咀嚼することが大切です。

また、刺激の強い食品(辛いもの・酸味の強いもの)や、喉に引っかかりやすいパンや餅、乾いたおかずは避けるようにしましょう。

さらに、食後すぐに横になるのは逆流を促すため避け、食事は少量ずつこまめにとるようにしましょう。

当院では、消化器の状態に応じた食事アドバイスも行っており、症状の改善を食生活からサポートしております。些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。

胃もたれとは、食後に胃のあたりが重く感じたり、消化が遅れているような不快感が続く状態を指します。

人によっては「胃の中に食べ物がずっと残っている感じ」「食べすぎたときのような圧迫感」「胃が膨れて張る感じ」と表現されることもあります。

一般的に、食後1〜2時間たっても胃がすっきりしない、むかむかするという症状を伴うことが多く、慢性化すると日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。

そのため胃もたれに対する丁寧な診察と必要に応じた検査を行い、原因を見極めたうえで的確な治療を行う必要があります。

胃もたれの原因はさまざまですが、もっとも多いのは「胃の運動機能の低下」です。

食べ物が胃から腸へスムーズに送られないと、胃の中に内容物が停滞し、胃の膨満感や不快感が生じます。

これは加齢やストレス、暴飲暴食などでも起こります。また、脂肪分の多い食事やアルコール、冷たい飲み物は消化を妨げ、胃の動きを鈍らせる傾向があります。

さらに、胃炎や胃潰瘍、胃がん、膵臓や胆のうの病気が隠れていることもあるため、症状が続く場合には注意が必要です。

一時的な食べすぎによる胃の重さと、胃もたれは一見似ていますが、性質が異なります。

食べすぎの場合は、単純に食事量が多すぎたことで胃に物理的な負担がかかり、数時間で自然に解消されることがほとんどです。

一方、胃もたれはそれほど食べていなくても起こることがあり、「少ししか食べていないのに胃が重い」「何を食べてもすっきりしない」などの慢性的な症状を訴える方が多くいます。

こうした場合、胃の機能低下や慢性胃炎、消化不良、胃の病気などが隠れている可能性もあるため、単なる食べすぎとは区別して対応することが必要となります。

胃もたれが続く場合、まずは問診で症状の詳しい状況を確認します。その上で、必要に応じて「胃カメラ検査(上部消化管内視鏡)」を行うのが一般的です。

胃カメラでは胃の粘膜を直接観察し、慢性胃炎、胃潰瘍、ポリープ、がんなどの有無を確認できます。

加えて、ピロリ菌検査や超音波(エコー)検査、血液検査、消化管機能検査(消化速度の測定など)が実施される場合もございます。

病気の早期発見・早期治療のためにも、慢性的な胃もたれは放置せず相談しましょう。

胃もたれの治療は、原因に応じて薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせて行われます。

薬としては、胃の運動を助ける「消化管運動促進薬」、胃酸の分泌を抑える「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」、胃粘膜を保護する「粘膜保護薬」などが使われます。

また、薬物療法だけではなく、脂っこい食事を避ける、よく噛んで食べる、食後にすぐ横にならない、食間を空けすぎないといった食生活の工夫も重要です。

慢性的な胃もたれには、ストレスとの関連もあるため、リラクゼーションや睡眠の質の改善も有効と言われています。

はい、胃もたれを引き起こしやすい食品には共通点があります。

たとえば、脂肪分が多い揚げ物や肉類、バター・クリームなどの乳脂肪製品は、胃での滞留時間が長く、消化に負担がかかります。

また、チョコレート、アルコール、カフェイン、炭酸飲料、香辛料などは、胃酸分泌を過剰に刺激したり、胃の動きを乱したりする原因になります。

冷たい飲み物や、消化に時間がかかる食物繊維の多い食材(生野菜、豆類など)も、胃もたれを誘発する場合があります。

機能性ディスペプシア(FD)は、胃もたれを代表的な症状とする消化機能の異常で、検査では目に見える異常がないにもかかわらず症状が続く病気です。

胃もたれの中には、このFDに分類されるケースが少なくありません。

FDには「食後愁訴症候群(PDS型)」と「心窩部痛症候群(EPS型)」の2タイプがあり、前者は主に胃もたれや早期満腹感が、後者は胃の痛みや焼けるような感覚が中心となります。

治療には、胃の運動を助ける薬や抗不安薬が用いられるほか、ストレス管理も大きなポイントとなります。

はい、胃もたれはストレスと密接に関連しています。

強いストレスや緊張、不安を感じていると、自律神経のバランスが崩れ、胃の運動機能や胃酸の分泌に異常をきたします。

その結果、食べ物の消化が遅れ、胃に負担がかかりやすくなります。

特に仕事や家庭のストレスを感じている方、睡眠不足の方、機能性ディスペプシアを併発している方は、ストレスによる胃もたれが悪化しやすい傾向にあります。

当院では、身体だけでなく心の状態にも目を向けた診療を行い、必要に応じて他科目の医療機関と連携しながら対応しています。

胃もたれの治療で使用される薬には比較的安全性が高いものが多いですが、副作用がゼロではありません。

たとえば、消化管運動促進薬は稀に不整脈や眠気を引き起こすことがあります。

また、PPIは長期服用によってミネラルの吸収障害や腸内環境の変化、感染症リスクが報告されています。漢方薬や制酸薬も、体質に合わないと下痢や腹部膨満感を起こすことがあります。

薬の種類によっては妊娠中や高齢者には慎重な投与が求められることもあるため、自己判断での服用は避けることが重要です。

胃もたれが数日で治まらず、何週間にもわたって続く場合は、自己対処ではなく医療機関の受診が必要です。

慢性的な胃もたれの背景には、胃炎や機能性ディスペプシア、ピロリ菌感染、消化器腫瘍などが潜んでいる可能性があります。

札幌市/札幌駅にある当院では、詳細な問診に加え、胃カメラ検査や血液検査、ピロリ菌検査などを組み合わせて、正確な診断を行っています。

再発を繰り返す胃もたれには、生活習慣の見直しや心理的ストレスのケアも欠かせません。症状の経過を記録しておくことも、適切な診断と治療につながりますので、お早めにご相談ください。

胸やけは、胸の中央部が焼けるように感じる不快な症状で、主に胃の内容物が食道へと逆流することで起こります。

多くの方は「みぞおちから喉にかけて熱くなるような感覚」や、「食後にムカムカする」と表現されます。

胸やけは一時的なこともありますが、頻繁に繰り返す場合は、体のどこかに異常が隠れている可能性があります。

特に食後や横になったとき、満腹時、深夜の間食後などに出やすいのが特徴とも言われています。

胸やけの主な原因は、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、食道粘膜を刺激することです。

本来、胃と食道の境目にある「下部食道括約筋」が逆流を防いでいますが、肥満、加齢、妊娠、食べすぎ、飲酒などによりこの筋肉がゆるむと、胃酸が逆流しやすくなります。

また、脂っこい食事やアルコール、カフェインを頻繁に摂取することで胃酸の分泌が増え、胸やけを引き起こすリスクが高まります。

さらにストレスや姿勢の悪さも影響を与えるとされています。

胸やけは単なる不快感だけでなく、さまざまな症状を伴うことがあります。

代表的なのが「呑酸(どんさん)」で、酸っぱい液体や苦味のある内容物が口まで上がってくる感覚が呑さんとなります。

その他にも喉の違和感、慢性的な咳、声のかすれ、胸の痛みや圧迫感を訴える方もいます。

これらは一見、風邪などと間違えられることもありますが、消化器疾患の可能性もあるため注意が必要です。

特に夜間に咳込む、朝起きた時に喉がイガイガするという症状があれば、逆流性疾患が原因かもしれません。

胸やけの原因を特定するには、まず問診で症状の詳細や生活習慣の確認を行います。その後、胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)を行う場合がございます。

胃カメラ検査では、食道や胃の粘膜を直接観察できるため、逆流による炎症や潰瘍、腫瘍の有無を詳細に確認できます。

胸やけの治療では、まず胃酸の分泌を抑える薬物療法が行われます。

中でも「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」は高い効果を示し、短期間で症状の改善が見込まれます。その他、「ヒスタミンH2受容体拮抗薬」や、胃酸を中和する制酸薬が処方されることもあります。

また、薬だけでなく生活習慣の見直しも非常に重要となります。例えば、脂っこい食事を控える、食後すぐに横にならない、寝るときは上半身を少し起こして眠るなども検討ください。

当院では、患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの胸焼けの治療と生活改善指導を行い、再発を予防するための治療方針をご提案させて頂きます。

胸やけを軽く考えて放置してしまうと、思わぬ健康リスクにつながることがあります。

胸やけの背景にある胃酸の逆流が慢性的に続くと、食道の粘膜が炎症を起こしやすくなり、やがて「食道炎」や「びらん」「潰瘍」などの病変に進行する可能性があります。

炎症が強くなると、食事のたびにしみるような痛みや、食べ物のつかえ感を訴える方もいます。

さらに、慢性的な炎症により「バレット食道」と呼ばれる前がん病変に移行することも知られており、長期的には食道腺がんのリスクが上昇します。

その他、食道の狭窄(きょうさく)や出血、誤嚥性肺炎などの合併症を引き起こすこともあります。

はい、胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)は、胸やけの原因を正確に突き止めるために非常に重要な検査と言われています。

胸やけの背後には、逆流性食道炎をはじめ、胃潰瘍、食道裂孔ヘルニア、さらには初期の食道がんなどが隠れていることがあり、問診だけではそれを見抜くのが難しい場合もあります。

胃カメラでは、食道から胃、十二指腸にかけての粘膜の状態を直接観察でき、炎症の有無、びらんや潰瘍の深さ、出血の有無、腫瘤の有無などを的確に評価できます。

胸焼けの症状が長引いている方や、胸やけが強く出た方はお早めにご相談ください。

胸やけの予防には、日常的な食事の内容やタイミングを見直すことがとても大切です。

脂っこい料理、チョコレート、ミント、アルコール、カフェインを含む飲料(コーヒー、紅茶など)、炭酸飲料、香辛料などは控えるようにしましょう。

これらの食べ物は、胃酸の分泌を促進し、下部食道括約筋の緩みを誘発することで、逆流を起こしやすくすると言われています。

また食事は1回の量を少なめにし、1日3食を規則正しくとることを意識しましょう。

さらに、食後すぐに横になることは避け、できれば食後2~3時間は体を起こしておくことも心掛け、夕食はなるべく就寝の3時間以上前に済ませるようにしましょう。

胸やけの改善には個人差がありますが、症状が軽度の場合には、生活習慣の見直しと薬物療法の併用によって、1〜2週間で大幅に改善する方も多くいらっしゃいます。

プロトンポンプ阻害薬(PPI)を中心とした治療を行えば、症状の消失までには通常2〜4週間程度が目安とされています。

一方、胸やけの原因となる病気が慢性化している場合や、潰瘍・バレット食道などの合併症がある場合は、治療期間が数ヶ月単位になることもあります。

再発を防ぐには、症状が落ち着いても自己判断で薬を中止せず、医師の指示に従って定期的な診察とフォローアップを受けることが重要となります。

胸やけの治療でよく使用される薬には、主に「プロトンポンプ阻害薬(PPI)」や「ヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)」、「制酸薬」などがあります。

これらの薬は胃酸の分泌を抑えたり、中和したりすることで、食道への刺激を軽減し、胸やけの症状を緩和します。

いずれも広く使われている安全性の高い薬ですが、使用に際しては一定の副作用に注意が必要となります。

副作用はまれではありますが、腹痛、下痢、頭痛、吐き気などの軽い副作用が出る方もいます。

H2ブロッカーでは、稀に肝機能障害や精神症状が報告されるケースもあるため、長期使用や高齢の方は特に慎重な投与が求められます。

逆流性食道炎は、胃の内容物が食道に逆流して食道の粘膜を刺激し、炎症を引き起こす病気です。

主な症状は胸やけや呑酸(酸っぱい液が口に上がる感覚)ですが、喉の違和感や咳、胸の痛みとして現れることもあります。

札幌市にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、胃カメラ検査で正確に診断し、適切な治療を行っています。

逆流性食道炎の主な原因は、食道と胃の境目にある下部食道括約筋の機能低下や胃の内容物の過剰な逆流となります。

肥満や食生活の乱れ、ストレス、喫煙、アルコール摂取も逆流性食道炎の発症リスクを高めます。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、生活習慣の改善指導と併せて治療を行い、症状緩和を目指しています。

代表的な症状は胸やけ、呑酸ですが、咳や喉の違和感、声のかすれ、胸の痛みを訴える方もいます。

症状が長期間続くと食道の粘膜が傷つき、出血や狭窄を招くこともあります。

札幌市にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、症状を詳しく聞き取って原因を見極め、胃カメラ検査で正確に診断しています。

症状に加え、胃カメラ検査(内視鏡検査)で食道の炎症や粘膜の状態を直接観察し診断します。

札幌駅にある当院では最新の検査機器を導入し、正確で負担の少ない診断を提供しています。

薬物療法としては、胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)が中心で、症状改善に効果的です。

加えて、生活習慣の改善(食事の見直し、体重管理、禁煙など)も重要となります。

重症例や薬が効きにくい場合は消化器医師による追加検査や治療が必要となります。

逆流性食道炎を放置すると、食道の粘膜が慢性的に炎症を起こし、食道潰瘍や狭窄を引き起こすことがあります。

また、バレット食道という前がん状態になるリスクも高まります。これらは食べ物の通過障害やさらなる合併症の原因となるため、早めの診断と治療が重要です。

札幌市のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、早期発見に向けた胃カメラ検査を積極的に行っています。

胃カメラ検査は逆流性食道炎の診断において非常に有効です。食道の炎症の程度や合併症の有無を直接確認でき、適切な治療計画を立てることができます。

札幌市のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、患者様の負担を軽減するために鎮静剤を用いた胃カメラ検査を提供し、安心して検査を受けられる環境を整えています。

脂っこいもの、辛いもの、チョコレート、カフェイン、アルコールなどは胃酸の分泌を促進し、逆流性食道炎の症状を悪化させる可能性があります。

食事は少量ずつ回数を分けて摂り、お腹いっぱいまで食べないことや就寝前の飲食は避けることが望ましいと言われています。

札幌駅のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、食生活改善の具体的なアドバイスを丁寧に行い、症状の軽減をサポートしています。

症状の軽い場合、生活習慣の改善と薬物療法で数週間から数週間から数か月で改善することが多いです。

しかし、重症例や長期化している場合は治療期間が長くなることもあります。定期的な医師の診察と胃カメラ検査で治療効果を確認しながら進めることが大切となります。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、個々の症状に合わせた適切な治療プランを提案しています。

逆流性食道炎の治療でよく使われるプロトンポンプ阻害薬(PPI)は一般的に安全で、副作用は少ないとされています。

ただし、長期服用では胃酸の抑制による栄養吸収障害や骨密度低下のリスクが指摘されることもあります。まれに頭痛や腹痛、下痢などの軽い副作用が出る場合もあります。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは副作用に注意しながら、患者様一人ひとりに適した薬の処方を心掛けています。

症状の確認のほか、胃カメラ検査で食道の粘膜状態を観察します。

札幌駅にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは最適な治療方針を立てていますのでお気軽にご相談ください。

胸やけや胸の痛みは心臓病や食道がんなどの他の重大な病気でも現れることがあります。

また、胃潰瘍や機能性ディスペプシア(FD)も似た症状を引き起こすため、自己判断せず医師の診断を受けることが大切です。

当院では胃カメラ検査を含む詳細な診断で、症状の原因をしっかりと特定することが可能です。

逆流性食道炎は生活習慣や食事の影響を受けやすく、治療後も再発することがあります。

特に体重増加やストレス、喫煙などの要因がある場合は注意が必要です。再発予防には生活習慣の継続的な改善と定期的な医師のフォローアップが重要です。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは再発リスクを抑えるための生活指導も丁寧に行っています。

薬物療法や生活習慣の改善で効果がない重症例や合併症がある場合、逆流を防ぐ手術が検討されます。

代表的な手術は腹腔鏡下で行う噴門形成術で、下部食道括約筋の機能を補強し逆流を防ぎます。

逆流性食道炎は主に成人に多い病気ですが、子どもでも発症することがあります。特に肥満や食生活の乱れ、アレルギー性の食道炎と関連して起こることもあります。

子どもの場合は成長や発育に影響を及ぼす可能性があるため、札幌市の小児科での早期診断と適切な治療が重要となります。(※当院では小児科の診療を行っておりません)

胃カメラ検査は昔に比べて技術が進歩し、現在は鎮静剤を使ってほとんど痛みや不快感を感じずに受けられることが多いです。

札幌駅のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、患者様が安心して検査を受けられる環境づくりを心がけています。不安な方は事前に消化器医師に相談して下さい。

逆流性食道炎の症状を悪化させる要因には、肥満、喫煙、アルコール摂取、ストレスなどがあります。特に体重管理は重要で、適度な運動や禁煙が症状改善に効果的です。

札幌市にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、生活習慣全般を見直すためのサポートも行っています。

症状が軽度の場合は生活習慣の改善だけで改善することもありますが、放置すると合併症のリスクが高まるため、早めの治療が推奨されます。

特に胸の痛みや飲み込みづらさがある場合は、重篤な疾患の可能性もあるためすぐに医療機関を受診してください。

はい、札幌駅周辺には消化器内科や内視鏡検査に対応したクリニックが多数あります。

胃カメラ検査をはじめ、詳細な検査や治療が可能です。駅近で通いやすく、予約も取りやすい医療機関が多いため、症状が気になる方は早めの受診をおすすめします。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、胃の粘膜に生息する細菌で、日本人の中高年に多く感染が見られます。

この菌は胃酸の中でも生き延びる能力を持ち、慢性的な胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんの発症に関与するとされています。

感染経路は明確にはわかっていませんが、幼少期に家族間で感染するケースや井戸水による感染が多いと考えられています。

札幌市内にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、ピロリ菌感染の有無を胃カメラ検査と併せて確認でき、早期発見・治療が可能となります。

ピロリ菌に感染しても、初期には自覚症状が出ないことが多く、知らずに長年感染しているケースもあります。

しかし、慢性胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍の原因となり、進行すると胃がんのリスクが高まります。人によっては、みぞおちの痛み、食欲不振、胃のもたれなどを感じることがあります。

当院では、胃の不調を感じる方に対してピロリ菌検査を積極的に勧めており、安心して相談できる環境が整っています。

ピロリ菌の検査には、胃カメラ検査中に組織を採取して調べる方法(迅速ウレアーゼ試験・組織鏡検法など)や、呼気検査、血液・尿の抗体検査、便検査などがあります。

それぞれの方法には特徴があり、検査の精度や患者の状態によって使い分けられます。

札幌市にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、胃カメラと同時にピロリ菌の検査を行うことで、より正確な診断と迅速な治療提案が可能です。

ピロリ菌の感染は主に幼少期に起こるとされ、親子間などの家庭内感染が原因と考えられています。

衛生環境が整っていなかった時代の日本では、水や食べ物、食器の共有などを通じて感染が広がっていた可能性があります。

成人になってからの感染は稀とされており、家族に感染者がいる場合は他の家族も検査を受けることが推奨されます。

当院では、家族単位でのピロリ菌検査にも対応しています。

はい、ピロリ菌は除菌することで、胃炎や胃潰瘍の進行を抑え、胃がんの発症リスクを低下させることが証明されています。

除菌治療は内服薬(抗生物質と胃酸を抑える薬)を1週間服用する方法が一般的です。除菌の成功率は1回目で約70〜90%とされ、失敗した場合は再治療も可能です。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、患者様の状況に応じて最適な除菌治療を提案し、必要に応じてフォローアップ検査も実施しています。

ピロリ菌の除菌治療では、抗生物質と胃酸を抑える薬を組み合わせて1週間程度服用しますが、ごくまれに副作用が出ることもあります。

代表的な副作用としては、下痢、軟便、味覚異常、腹部膨満感などがあります。他にも発疹やアレルギー反応が現れることもあります。

副作用が強い場合は、無理に服用を続けず、医師に相談することが大切です。

札幌駅にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、治療前に副作用について詳しく説明し、安心して除菌治療を受けられる体制が整えられています。

除菌が成功すれば、基本的に再感染の可能性は非常に低いとされています。

ただし、まれに除菌が不完全だったり、他の家族から再感染するリスクもあるため、除菌後には再検査(主に呼気テスト)で成功の確認を行います。

除菌後も定期的な胃の健康チェックを行うことが推奨されており、特に慢性胃炎が進行していた方には胃がんの早期発見を目的とした定期的な内視鏡検査が勧められます。

当院では、除菌後のフォロー体制も充実しています。

はい、胃カメラ検査を先に受けることで保険適用がされます。

胃内視鏡検査で胃炎が確認された場合や、過去に胃・十二指腸潰瘍と診断されたことがある場合などが該当します。また、除菌後の判定検査も保険で受けられることが多いです。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、保険診療に詳しいスタッフが在籍しており、費用や手続きについて丁寧に案内していますので、不明点があれば気軽にご相談ください。

はい、当院では胃内視鏡検査と合わせてピロリ菌の検査や除菌治療を提供しております。

検査から除菌治療、そしてアフターフォローまで一貫して対応しているクリニックを選ぶことで、安心して胃の健康管理ができます。

初めての方も気軽に相談できる体制が整っていますので、気になる症状がある方はぜひ受診をご検討ください。

ピロリ菌の検査方法にはいくつかありますが、代表的な呼気検査は痛みがなく、負担が少ない検査です。

胃カメラ検査の際に組織を採取する方法もありますが、組織採取による痛みはございません。

札幌駅にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、患者様の負担を最小限に抑える工夫を実施しております。

自覚症状だけでピロリ菌感染を判断するのは難しいです。

みぞおちの痛みや胃もたれなどはピロリ菌以外の原因でも起こるため、確実な診断は検査が必要となります。

札幌市のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、胃カメラ検査や呼気検査、血液検査で正確に感染の有無を調べることができ、早期発見につながります。

胃の調子が気になる方は早めに消化器医師に相談することをおすすめします。

ピロリ菌感染者は非感染者に比べて胃がん発症リスクが高いとされています。

しかし、感染しているから必ず胃がんになるわけではなく、生活習慣や遺伝的要因も関わります。除菌治療によって胃がんのリスクを大幅に減らすことが可能です。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、ピロリ菌検査と胃カメラ検査を組み合わせることで、胃がんリスクの早期評価と管理が可能です。

日本人の感染率は年齢層によって異なります。

特に65歳以上の方は、ピロリ菌に感染している可能性が高いと思います。一方で、若い世代では衛生環境の改善により感染率は低下しています。

ピロリ菌感染が疑われる場合は早めに検査を受けましょう。

1回目の除菌治療で除菌が成功しない場合は、2次除菌治療を行います。

異なる抗生物質の組み合わせで再挑戦することで、多くの場合は除菌に成功します。失敗の原因としては薬の服用漏れや耐性菌の存在が考えられます。

当院では、治療後の検査で効果を確認し、必要に応じて適切な再治療を提案しています。

保険適用の場合、自己負担は約7千円前後(3割)となることが多いです。初診料、検査費用、薬代などを含みますが、クリニックによって異なる場合があります。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、事前に費用の見積もりや保険適用の説明を丁寧に行っているため、安心して治療を受けられます。

費用に関して不明点があれば、事前に問い合わせることをおすすめします。

ピロリ菌感染による胃炎は、まず除菌治療を行うことで原因菌を取り除きます。除菌成功後は胃の炎症が改善し、症状の軽減が期待できます。

また、胃粘膜の修復を促す薬や胃酸を抑える薬を併用することもあります。

札幌市にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、除菌治療の効果を確認しながら治療プランを提案しています。定期的な胃カメラ検査で胃の状態をチェックすることが必要です。

感染が疑われる場合は、まず胃カメラ検査や呼気検査、血液検査などで感染の有無を調べます。

胃カメラ検査では、胃粘膜の状態を直接観察できるため、胃炎や潰瘍の有無も確認可能です。ピロリ菌感染が確認されたら除菌治療を行い、治療後に再検査で除菌の成功を確認します。

札幌駅にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、胃カメラ検査・ピロリ菌検査をスムーズに受けられる体制を整えておりますのでお気軽にご連絡ください。

ピロリ菌は胃粘膜に慢性的な炎症を引き起こし、胃の細胞にダメージを与えます。長期の炎症が続くと胃粘膜が萎縮し、胃がんの発生しやすい環境が作られます。

特に感染が長期間続くと、胃がん発症リスクが上昇します。

札幌市にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、ピロリ菌の早期発見と除菌治療によって胃がんリスクの軽減に努めています。

除菌治療後も胃の不調が続く場合は、別の原因がある可能性も考えられます。

例えば、胃酸過多や機能性ディスペプシアなどです。場合によっては再度内視鏡検査を行い、胃の状態を詳しく調べることもあります。

当院では、症状に応じた追加検査や専門的な治療を提供し、患者様の胃の健康維持をサポートしています。

ピロリ菌検査は通常、一度感染の有無を確認すれば十分です。除菌治療後は、約2ヶ月後以降に再検査を行い除菌の成功を確認します。

除菌が成功すれば、通常は再検査は必要ありませんが、胃の状態によっては定期的な内視鏡検査が推奨されることがあります。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、患者様の状況に応じて適切な検査スケジュールを案内しています。

はい、たとえ今回の胃カメラ検査で異常が見つからなかったとしても、定期的な検査は継続することが推奨されます。胃がんや胃潰瘍、ピロリ菌感染による慢性胃炎などは、初期には症状が出にくく、時間の経過とともに進行するケースもあります。特に40歳以上の方や、家族に胃の病気の既往がある方は、1〜2年ごとの定期検査が理想的です。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、前回の結果をもとに最適な検査間隔を提案させていただきます。

胃カメラ検査は、一般的には40歳を過ぎた頃から定期的に受けることが推奨されています。特に胃がんのリスクが高まる年代であるため、早期発見・早期治療の観点からも重要です。また、若い方でも胃の痛みや不調が続く場合は、年齢に関係なく胃検査を検討するべきです。

当院では、年齢に応じたアドバイスをしておりますので、まずは一度ご相談ください。

胃カメラ検査で病気が見つかった場合は、必要に応じて組織検査(生検)を行い、病理検査に回されます。その結果をもとに、治療方針が決定されます。

良性のポリープであれば経過観察となることもありますし、炎症や潰瘍、がんが疑われる場合は早期治療が必要です。

鎮静剤を使う胃カメラ検査は、眠ったような状態で受けられるため、不安や苦痛が大幅に軽減される利点があります。使用する薬の量は体格や体調に合わせて調整され、安全性にも十分配慮されていますが、稀に血圧低下や呼吸停止などが生じることがあります。検査後はしばらく意識がはっきりしないため、車の運転は避ける必要があります。

当院では、麻酔管理の経験が豊富なスタッフが常駐しており、安全に配慮した体制が整っていますので、安心して検査を受けることができます。

鼻からの胃カメラ(経鼻内視鏡)は、口から入れるタイプ(経口内視鏡)に比べて嘔吐反射が少なく、検査中に医師と会話ができるというメリットがあります。一方、経口内視鏡の方が画質がやや優れている場合があり、詳細な観察が必要なケースでは選択されることもあります。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、経鼻内視鏡を用意しております。(口から経鼻内視鏡を用いて検査することも可能です)

胃カメラ検査後は、喉や胃が一時的に刺激を受けているため、飲食は医師の指示があるまで控えることが大切です。麻酔が切れたことを確認してから、まずは水やお茶など刺激の少ない飲み物を少量から試し、問題がなければ通常の食事に戻していきましょう。鎮静剤を使用した場合は、当日は車の運転を避け、自宅で安静に過ごしましょう。

札幌駅のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、検査後の注意事項を丁寧に説明しておりますので、安心して検査を終えることができます。

胃カメラ検査の頻度は個人のリスクや既往歴によって異なりますが、一般的には1年に1回が推奨されています。特にピロリ菌に感染したことがある方や、胃潰瘍・胃がんの家族歴がある方は、定期的な胃検査が重要です。

また、胃の不調を自覚している方は、症状に応じて医師と相談しながら頻度を決めましょう。

はい、胃カメラ検査は多くの場合、健康保険が適用されます。

例えば胃の痛み、胸やけ、吐き気、貧血、体重減少などの症状がある場合や、医師が必要と判断した場合は保険適用となり、自己負担は3割(または2割、1割)になります。

ただし、症状がまったくなく「人間ドック目的での検査」の場合は自費扱いになります。札幌市のさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、保険診療・自費診療の両方に対応しておりますので安心して相談してください。

胃カメラとバリウム検査は、どちらも胃の状態を調べるための検査ですが、特徴と精度に大きな違いがあります。バリウム検査はX線を使って胃の形や異常を調べるのに対し、胃カメラは内視鏡で直接粘膜を見るため、小さな病変も発見しやすいという利点があります。

また、必要に応じてその場で組織を採取できるのも胃カメラ検査の特徴です。

はい、胃カメラ検査中にピロリ菌の有無を調べることが可能です。

具体的には、内視鏡で胃の粘膜の一部を採取し、顕微鏡検査や培養検査を行うことでピロリ菌の感染を確認できます。札幌市内にあるさっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、ピロリ菌検査との同時実施が可能となります。検査結果によっては、除菌治療の提案も受けられます。胃の不調や家族歴がある方は、一緒に胃検査を受けるようにしましょう。

胃カメラ検査当日は、まず受付後に問診票の記入や問診が行われます。その後、検査室に案内され、麻酔(鼻または喉)や鎮静剤を使ってから検査開始となります。検査自体は5〜10分程度で終了します。鎮静剤を使用した場合は、検査後に1時間ほど休憩してから帰宅するのが一般的となります。

胃カメラ検査の結果説明は検査直後に行う施設もあれば、後日改めて説明を受けるところもあります。

胃カメラ検査の前日は、夕食を早めに、かつ脂っこくない消化のよい食事にすることが推奨されます。通常は夜9時以降の飲食を避け、検査当日の朝は絶食となります(ただし少量の水は問題ございません)。

また、薬を服用中の方は、医師の指示に従い服用の可否を確認してください。特に糖尿病の薬や血液をサラサラにする薬を飲んでいる方は注意が必要です。

当院では、事前説明で個別に指示いたしますので、ご不安な点があればお気軽に相談してください。

胃カメラ(胃内視鏡)検査では、食道・胃・十二指腸の粘膜を直接観察できるため、胃がん、食道がん、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、ピロリ菌感染の有無など、さまざまな疾患の早期発見が可能です。特に症状がない段階でも、がんなどの早期病変を見つけることができるのが大きなメリットです。

札幌市でも「早期発見・早期治療」の重要性が広く認識されており、定期的な胃カメラ検査を勧める医療機関が増えています。予防のためにも、一度胃検査を受けてみることをおすすめします。

胃カメラ検査自体にかかる時間は、通常5分から10分程度と比較的短時間で終わります。ただし、事前の問診や説明、検査後の安静時間(特に鎮静剤を使った場合)を含めると、トータルで1時間ほどかかると考えておくとよいでしょう。

当院では、検査前後の流れをスムーズにするための体制が整っており、待ち時間も短く済むよう配慮しております。時間に余裕を持って予約を入れておくと、安心して検査を受けられます。

初めての胃カメラ検査は誰でも不安に感じるものですが、多くのクリニックでは「初めての方への配慮」を大切にしています。問診時に不安や過去の経験を丁寧に聞いてくれる医師やスタッフが多く、検査の流れや注意点もわかりやすく説明してくれるため、安心して臨めます。

また、経鼻内視鏡や鎮静剤を使った方法など、苦痛の少ない選択肢があるので、自分に合ったスタイルで検査を受けられます。札幌市内でも「内視鏡が得意なクリニック」や「やさしい対応が評判の施設」が増えているので、実績や口コミなどを参考に選ぶとよいでしょう。

はい、札幌駅周辺には胃カメラ検査に対応している医療機関が複数あります。特に最近では、駅から徒歩数分の場所に専門クリニックが増えており、アクセスの良さを重視する方にも選ばれています。駅から徒歩圏内、駅直結のビル内、地下歩行空間に近い施設もあるため、悪天候の日でも安心です。通勤やお買い物のついでに立ち寄れる立地は、忙しい方にも便利です。

検査予約や診療時間については、各クリニックの公式サイトで確認するか、電話で問い合わせるとスムーズです。

鎮静剤を使用することで、検査中はウトウトと眠っているような状態になります。多くの方は「気づいたら終わっていた」と感じるほど、検査中の記憶が曖昧または残っていないケースがほとんどです。ただし、個人差はあり、ごく一部の方はぼんやりと覚えていることもあります。

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニックでは、安全性に配慮しながら鎮静剤を使う検査を提供しており、不安が強い方にとっては特におすすめです。ただし、当日は車の運転ができなくなるため、帰宅方法を事前に確認しておきましょう。

多くの方が「経鼻内視鏡(鼻からの胃カメラ)の方が楽だった」と感じています。経鼻内視鏡では舌の付け根にスコープが触れにくいため、嘔吐反射が起きにくいのが特徴です。

ただし、鼻の構造によっては経鼻挿入が難しい場合もあり、その際は経口(口から)の検査に切り替えることになります。

一方、経口でも鎮静剤を使えばウトウトしている間に検査が終わるため、どちらも「楽に受けたい方」には選択肢があります。

胃カメラと聞くと「つらい」「苦しい」といったイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、現在では検査方法や機器が大きく進歩しており、不快感を最小限に抑える工夫がされています。

特に札幌市内では、鼻から挿入する経鼻内視鏡や、鎮静剤を使用してウトウトした状態で行う「苦しくない胃カメラ」を導入しているクリニックも多くあります。これにより、従来よりもずっと楽に検査を受けられるようになっています。

不安な方は事前に相談して、自分に合った方法を選ぶことができます。

検査を受けることがふさわしい症状や病態であれば、健康保険で内視鏡検査を受けることが可能です。

大腸の粘膜には痛みの神経がありません。

そのため、大腸ポリープ切除時に痛みはありません。

ポリープのサイズと存在場所によりますが、当院で対応可能なものであればその場で切除いたします。

大腸ポリープには種類があり、一部が癌だったり、癌になる可能性のあるタイプがあります。

ポリペクトミーといって、切除した方がよい場合が多いです。

即日に検査を行うことができませんので、検査の前に一度受診していただく必要がございます。まずは当院までお電話ください。

検査時にセデーション(麻酔、鎮静剤)を使用しなければ、検査後も車の運転は可能です。

検査自体に要する時間は、10~20分間くらいです。

そのほか麻酔や前処置など、検査前の準備には別途時間がかかります。

検査において生検(組織の検査)やポリペクトミー(切除)といった処置を行っていなければ、麻酔が覚めた後から食事が可能です。

検査前の食事として、特別に検査食をご購入いただいております。

可能ではありますが、院内に特別なお部屋のご用意はございませんので、待合室で飲用していただくことになります。

ご自宅でご準備いただくほうが快適と存じます。

当院では内視鏡専用の洗浄消毒装置を使用し、消毒・洗浄を行っております。

(洗浄消毒装置… FUJI FILM:ESR-100、ジョンソン・エンド・ジョンソン:ENDOCLENS)

当院では内視鏡専用の洗浄消毒装置を使用して消毒・洗浄を行っておりますので、内視鏡を介しての細菌やウィルスの感染はないと考えております。

(洗浄消毒装置… FUJI FILM:ESR-100、ジョンソン・エンド・ジョンソン:ENDOCLENS)

当院では内視鏡画像をリアルタイムでご覧いただけるよう、患者様の目の前に小さいモニターを配置しております。

当院では盲腸から肛門の裏まで、最新のハイビジョン内視鏡(オリンパス社)を用いて詳しく観察いたします。

大腸がん、ポリープ、炎症性腸疾患などの画像診断を行います。

当院では、内視鏡を受ける患者様の負担を少しでも軽減したいという想いから、最新の内視鏡(オリンパス社)を導入して皆様のご来院をお待ちしております。

患者様にとって「安心・安全」な検査を目指し、痛みも辛さも少ない、苦しくない内視鏡検査を行っております。

当院の「痛みの少ない内視鏡検査」には、理由があります。

1,オリンパス社製の極細径内視鏡を使用

2,極力痛みを感じないように喉や鼻に表面麻酔を使用

3,これまで延べ6,000人以上の検査で培われた痛くない検査手技法の確立

はい、可能です。胃カメラと大腸カメラは同日に検査を受けていただくことが可能です。

健康保険で3割負担の場合、6,800円+検査食1,080円 合計7,880円くらいです。

使用する薬剤により、数100円程度前後します。

生検という組織の検査が追加になる場合は、別途お支払金額も追加となります。場所と個数により、3,030円~10,980円の追加です。

確かな知識をもちトレーニングを積み重ねてきた医師による内視鏡検査は、挿入と検査で8~10分で終了。痛みや不快感もほとんどありません。

当院では大腸がんで亡くなる人を減らしたいという想いのもと、患者様が辛くないように、もっと気軽に検査を受けてもらえるように、技術を磨き続けております。

内視鏡検査には、事前予約が必要です。

当院では痛みの少ない内視鏡検査を行っていることから、日々多くの患者様にご来院いただいております。そのため検査をご希望の場合には、事前のご予約をお願いしております。

(検査の前に一度受診していただく必要がございますので、予約なしでご来院いただいても即日検査はできません。ご注意ください。)

まずは当院までお電話ください。

大腸ポリープとは、大腸の内側の粘膜にできる小さな「できもの」のことを指します。形状や大きさはさまざまで、直径数ミリの小さなものから数センチに及ぶものまであります。

ほとんどのポリープは良性で、生活に直接的な支障を与えることは少ないですが、中には将来的に大腸がんに進行する可能性のある腺腫性ポリープという種類もあります。

自覚症状がほとんどないため、便潜血検査や大腸カメラ検査をきっかけに発見されることが多いのが特徴です。

早期に見つけて切除することで、大腸がんの予防につながるため、発見された場合は医師の指示に従い検査・治療を受けることが非常に重要です。

小さなポリープであっても、放置することはおすすめできません。時間の経過とともに大きくなる可能性があり、特に腺腫性ポリープは長期的に放置すると大腸がんに進行することがあります。

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)では、ポリープの大きさや種類、形状を確認できるだけでなく、その場で安全に切除することも可能です。ポリープ切除を行うことでがん化のリスクを大幅に減らすことも可能です。

また、ポリープは症状がないことが多いため、自覚症状がないからといって放置してしまうと、将来の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

早めの対応が、患者様自身の安心や長期的な健康維持につながります。

大腸ポリープの発生には、生活習慣や食生活、遺伝的要因が関わっています。

食生活では、脂肪分の多い食事や赤身肉中心の食事、野菜や食物繊維の摂取不足がリスクを高めるといわれています。

また、喫煙や過度の飲酒、肥満なども大腸ポリープの発症に関連するといわれています。

さらに、家族に大腸ポリープや大腸がんの既往がある場合は、遺伝的な体質が関係していることが多く、一般よりも発症リスクが高くなることが知られています。

加齢もリスク要因の一つで、特に40歳以上の方はポリープの発見率が上がる傾向があります。

日常生活での食事や運動習慣の改善、定期的な検査が予防と早期発見に重要となります。

大腸ポリープは小さいうちはほとんど症状がありません。多くの患者様は、自覚症状がないまま大腸カメラや便潜血検査で初めて発見されます。

大きくなると、ポリープ表面から出血することがあり、血便や便潜血陽性が見られることがあります。さらに、大きなポリープでは便通異常として、下痢や便秘、腹部の違和感を感じることがあります。

ただし、症状の有無はポリープの大きさや種類によって異なるため、症状がない場合でも定期的な大腸カメラ検査が推奨されます。早期発見により切除や治療が可能となり、将来的ながん化リスクを下げることができます。

はい、特に「腺腫性ポリープ」は大腸がんの前段階として知られています。

時間の経過とともに、ポリープ内部の細胞が異常増殖し、少しずつがん化することがあります。小さいうちは目に見えない変化ですが、数年単位で大きくなると悪性化の可能性が高まります。

逆に、早期に発見して切除すれば、がんに進行する前に予防できるのが大きなメリットです。

大腸カメラでポリープを確認し、必要に応じて切除や組織検査を行うことが、将来的な大腸がんリスクを大幅に減らす最も確実な方法となります。

大腸ポリープの診断には、大腸カメラ(内視鏡検査)が最も確実で一般的な検査となります。内視鏡を用いることで、大腸の内部を直接観察でき、ポリープの大きさ・形・種類を正確に確認できます。

さらに、発見されたポリープはその場で切除することも可能で、同時に組織検査(生検)を行うことで悪性か良性かを判断することも可能です。

便潜血検査で陽性になった場合や、家族歴がある場合などは、症状の有無に関わらず、大腸カメラを受けることが推奨されています。

内視鏡検査は安全性も高く、短時間で行えるため、早期発見・早期治療のための重要な手段となります。

はい、切除後に新しい大腸ポリープが発生することがあります。

再発は切除した場所ではなく、腸の別の部分にできることが多く、年齢や生活習慣、遺伝的体質によって発生率は変わります。

そのため、ポリープ切除後も1〜3年ごとに定期的な大腸カメラ検査を受けることが推奨されます。

定期的な検査により、新たに発生したポリープを早期に発見し、再び切除することで大腸がん予防につなげることも可能です。

さらに、大腸ポリープの再発予防には食生活や生活習慣の改善も重要な役割を果たします。

はい、家族歴がある場合はリスクが高まります。

親や兄弟姉妹にポリープや大腸がんの既往がある場合、遺伝的要因が関与していることがあり、一般の方よりも若いうちからポリープができやすくなることがあります。

このような場合は、40歳前後から定期的に大腸カメラ検査を受け、早期にポリープを発見・切除することが非常に重要といわれています。

また、家族歴がある方は、食生活や生活習慣をより意識的に整えることが再発予防やリスク軽減につながります。

大腸ポリープの予防には、腸内環境を整える生活習慣が効果的となります。

食事では、野菜や海藻、豆類など食物繊維を多く摂取し、脂肪や肉の過剰摂取を控えることが望ましいです。

また、適度な運動や体重管理、禁煙、節酒、便秘や下痢を防ぐ習慣も重要となります。

定期的に腸の健康状態をチェックすることも大切で、特に家族歴や便潜血陽性がある方は、早めに医療機関で相談することが推奨されます。

生活習慣の改善は、新しいポリープの発生リスクを下げ、将来的な大腸がん予防にもつながります。

ポリープを放置すると、将来的に大腸がんに進行するリスクがあります。特に腺腫性ポリープは数年から十数年かけて徐々に悪性化することがあります。

初期段階では症状がほとんどないため、自覚症状がないまま進行してしまうことも少なくありません。早期に発見して切除することで、がん化のリスクを大幅に減らすことが可能です。

また、定期的な大腸カメラ検査を受けることで、新たにできたポリープも早期に発見できるため、将来の健康と安心につながります。医師と相談し、検査・切除・生活習慣の見直しを行うことが、最も安全で確実な予防策となります。

こちらのページは随時

更新を進めてまいります。

こちらに知りたい情報がない場合は、

お電話等にてお気軽に

ご連絡くださいね。